就職活動は人生の大きな転換点のひとつです。多くの学生が「いつから始めればいいの?」「何をすればいいの?」と迷いながらスタートを切ります。しかし、本当に重要なのは「いつ始めるか」といった就活スケジュールの表面的な部分ではなく、「どう進めるか」という就活スケジュールの質です。

この記事では、27・28卒の皆さんに向けて、一般的な就活スケジュールを踏まえつつ、自分の価値観やなりたい姿から逆算して設計する、後悔しないための就活スケジュールの立て方をご紹介します。自分らしさを武器に、納得のいくキャリアを掴み取りましょう。

まずはここから|一般的な就活スケジュール

経団連の指針に基づいた一般的な就活スケジュールを確認し、いつ、何をすべきかの地図を手に入れましょう。ただし、これはあくまで基本です。企業によってスケジュールは大きく異なることを念頭に置いてください。

🌟あわせて読みたい🌟

大学3年生(4月~8月): 自己分析とサマーインターンシップ

大学3年生(4月〜8月)は、就活の土台を築く、最も重要な期間です。

自己分析では、自分史の作成・モチベーショングラフの作成・友人や家族からの他己分析などを通して、自分の価値観、強み、そして何に情熱を感じるのかを深く掘り下げます。この作業が、後の企業選びの軸となります。

サマーインターンシップでは、1dayの短期的なものから、数週間にわたる実践的なものまで様々です。単に参加するだけでなく、「この企業の社風は自分に合うか?」「3年後、どんなスキルが身についていそうか?」といった具体的な視点を持って臨みましょう。この時期に得たリアルな経験は、本選考での説得力のあるエピソードになります。多くの学生がサマーインターンシップに参加し、実際の企業で働く体験を通して業界理解を深めます。同時に、自分の価値観や強み、興味関心を明確にする自己分析も本格的にスタートします。

大学3年生(9月~2月): 秋冬インターンシップと業界・企業研究

大学3年生(9月~2月)は、土台の上に、具体的な選択肢を積み上げる期間です。

秋冬インターンシップでは、 夏の経験を踏まえ、より志望度の高い業界や企業のインターンに参加します。早期選考に直結するケースも増えるため、本番さながらの意識で臨みましょう。

業界・企業研究では、業界地図を読み込むだけでなく、企業のIR情報(投資家向け情報)に目を通したり、OB・OG訪問で現場の生の声を聞いたりすることで、「働くイメージ」の解像度を上げていきます。

ES・面接対策では、自己分析で言語化した自分の強みを、企業の求める人物像と結びつけ、「なぜこの会社でなければならないのか」という一貫したストーリーを構築する作業をおこないます。面接に向けて、頭で考えるだけでなく、声に出して話す練習も始めましょう。

大学3年生(3月)~大学4年生: 本選考開始

大学3年生(3月)~大学4年生は、いよいよ実践の時期です。戦略的なスケジュール管理が鍵を握ります。

3月1日に採用情報が解禁されると、説明会、ES提出、Webテスト、面接などが一気に始まります。ここからは計画的なスケジュール管理がより重要になります。

スケジュール管理の具体的な方法

カレンダーや就活管理アプリなどを活用し、締め切りや予定を徹底管理することが不可欠です。スケジュール管理の具体的な方法をいくつかご紹介します。

まず1つ目は、カレンダーアプリの活用です。Googleカレンダーやスマホの標準カレンダーを使い、色分けして登録しましょう。通知を「前日+当日朝」に設定しておくと、うっかりミスを防げます。

2つ目は、就活管理アプリを使うことです。OfferBox、ONE CAREERなどの就活アプリには、エントリー企業や選考状況を一覧管理できる機能があります。「どの企業の、何次選考まで進んでいるか」「次にやるべきこと(例:面接準備・ES提出など)」をひと目で把握できます。

そして3つ目は、スプレッドシートで自作管理表を作ることです。ExcelやGoogleスプレッドシートで、以下のような項目をまとめるのもおすすめです。

| 企業名 | 志望度 | ES締切 | Webテスト | 面接日 | 結果 | 備考 |

これにより、全体の動きを見渡しながら戦略を立てやすくなります。

自分なりの就活ポートフォリオを組む

企業数が増えすぎると、一社ごとの対策が浅くなりがちです。これまでの自己分析・業界研究をもとに、エントリー先をカテゴリに分けて整理しましょう。カテゴリの分け方としては、業界月や志望順位別がわかりやすいです。目安として、エントリー企業数は10〜15社程度に絞り込み、それぞれに合わせた対策(ES添削・面接練習)を計画的に進めると効果的です。

大学4年生(6月~): 内々定

大学4年生(6月~)は、キャリアの第一歩を決める、意思決定の期間です。

6月以降は一般的に内々定が出始める時期です。複数の内々定を獲得した場合、給与や知名度といった表面的な条件だけでなく、「入社後、自分のWill(なりたい姿)に近づけるか?」「尊敬できる社員はいるか?」といった自分軸に立ち返り、総合的に判断します。

納得できる企業から内々定を得られていない場合は、諦めずに就活を継続します。夏採用・秋採用を実施している優良企業も数多く存在します。

就活で失敗しがちな3つの落とし穴

一般的な就活スケジュールを把握したところで、多くの学生が陥りがちな失敗パターンを確認しておきましょう。これらの落とし穴を避けることで、より効果的な就活を進めることができます。

落とし穴1|浅い自己分析で何となく動き始めてしまう

「周りが始めたから」「なんとなく有名企業がいいかも」といった曖昧な動機で就活をスタートしてしまうケースです。自己分析が浅いまま動き始めると、志望動機が曖昧になり、面接で説得力のある回答ができません。

自分の好きや得意と向き合わずに就活を始めると、面接で「あなたの言葉で語ってください」と言われた瞬間に言葉に詰まります。

また、自分の価値観や強みが明確でないため、企業選びの軸がぶれてしまい、最終的にミスマッチが起こる可能性も高くなります。「なぜその企業でなければならないのか」を明確に答えられない状態では、内定獲得は困難になる傾向があります。

落とし穴2|自分に向いていない業界・企業にエントリーして疲弊する

「とにかくたくさんエントリーすれば、どこか引っかかるはず」というのは危険な考え方です。また、知名度や待遇面だけで企業を選び、自分の価値観や適性を考慮せずにエントリーしてしまうパターンにも注意が必要です。

このように自分の軸を無視して進めてしまうと、面接での質問に答えるときに本当は納得していない理由を話すことになり、どこか心に引っかかりを覚えます。さらに、仕事内容や社風が自分の価値観と噛み合わないと、「なぜこの会社を選んだのだろう?」と迷いが生まれ、努力そのものが空回りに感じられてしまいます。こうした違和感の積み重ねがモチベーション低下につながるのです。

量をこなすことより、自分の心が動いた企業に絞り、その企業に対してしっかり準備する方が力を発揮できます。仮に内定をもらったとしても、入社後にギャップを感じて早期退職につながるリスクを減らすことにもつながります。短期的な魅力だけでなく、長期的なキャリアビジョンと照らし合わせて企業を選ぶことが重要です。

落とし穴3|強みが伝わらず、内定してもミスマッチになる

自分の強みや経験を適切にアピールできず、企業に自分の価値を正しく理解してもらえないケースです。面接では表面的な回答に終始し、具体的なエピソードや成果を伝えられないため、印象に残らない候補者になってしまいます。

さらに、仮に内定をもらったとしても、企業が期待している人材像と実際の自分にギャップがあるため、入社後に「思っていた人と違う」と評価されてしまう可能性があるほか、自分自身でも違和感を感じる原因となります。

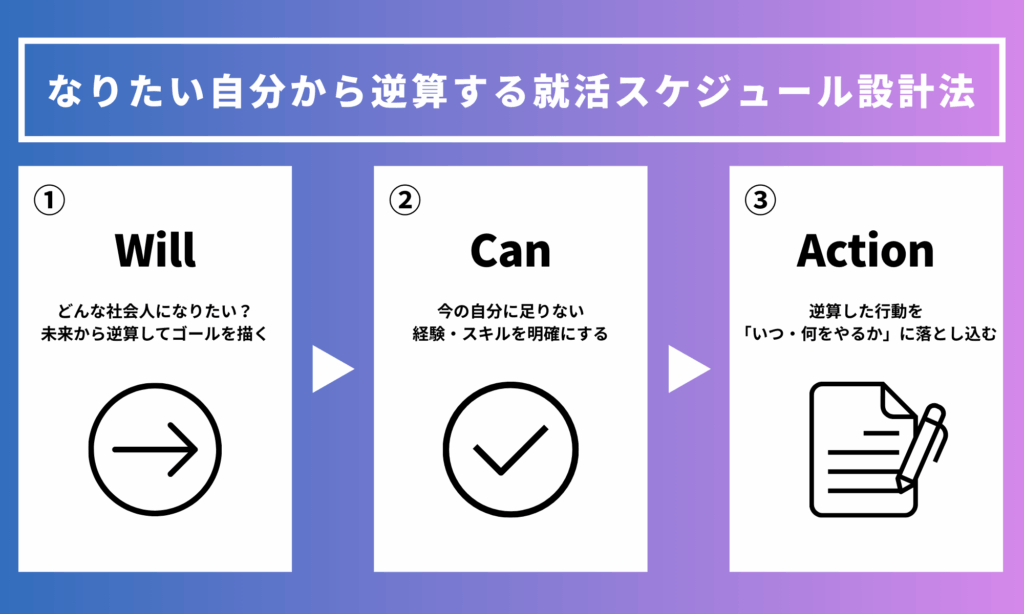

BaseMe流|なりたい自分から逆算する就活スケジュール設計法

では、どうすれば自分軸の就活スケジュールを設計できるのか。そこで重要なのが、自分軸を持った就活スケジュールの設計です。。未来のゴールから現在地を見つめ、やるべきことを具体化する3ステップをご紹介します。

Step 1【Will】どんな社会人になりたい?未来から逆算してゴールを描く

まず最初に、自分が使える時間やスキル、制約等をすべて取っ払い「10年後、20年後、どんな社会人になっていたいか」を具体的にイメージします。これは単なる職種や役職ではなく、どんな価値を社会に提供し、どんな働き方をし、どんなライフスタイルを送っていたいかという総合的なビジョンです。

× 悪い例: 「グローバルに活躍したい」

○ 良い例: 「日本の優れた伝統工芸品を、海外の消費者に届けるマーケターになりたい。そのために、最初の5年は海外営業で泥臭く実績を積み、その後はWebマーケティングの専門性を高めて、30代で海外拠点の責任者になる」このWill(意志・志向が、あなたの就活という長い航海の「羅針盤」になります。Willを明確にすることで、企業選びの基準がはっきりとし、面接での志望動機も説得力を持つようになります。

Step 2【Can】今の自分に足りない経験・スキルを明確にする

Step 1で描いた理想の姿(Will)と現在の自分とのギャップを冷静に分析します。これがCan(能力・経験)の棚卸しです。

不足している経験やスキルを洗い出します。これがCan(能力・経験)の分析です。

理想の姿に近づくために必要な要素を「知識・スキル」「経験」「人脈」「マインドセット」などに分類して整理してみましょう。たとえば、グローバルマーケターを目指すなら「英語力」「マーケティングの基礎知識」「海外経験」「多様性への理解」などが必要かもしれません。

ギャップこそが、あなたがこれから何をすべきかの具体的な道しるべとなり、この分析により、どんな企業でどんな経験を積むべきか、どんなインターンシップに参加すべきかが明確になります。

Step 3【Action】逆算した行動を「いつ・何をやるか」に落とし込む

WillとCanのギャップが明確になったら、それを埋めるための具体的なアクションプランを、大学卒業までの就活スケジュールに落とし込みます。

たとえば、「大学3年生の夏までに英語力をTOEIC800点以上に上げる」「海外インターンシップに参加して国際的な視野を広げる」「マーケティング関連のゼミに入る」などの具体的な行動を、時系列で整理します。

このように、「いつまでに」「何を」「どのレベルまで」やるのかを具体的に決めることで、単にみんながやっているからではなく、自分の理想に必要だからという明確な目的を持って行動できるようになります。

なりたい自分から逆算する就活スケジュール設計法の図式化

学年別スケジュール|自分軸で動くための「逆算アクション」実践プラン

ここまで紹介してきた BaseMe流の考え方(Will→Can→Action) を、実際に大学生活の流れにどう落とし込むのかに関して、この章では「学年別のアクションプラン」としてまとめます。

一般的な就活スケジュールは「〇年の夏はインターン」「冬はES作成」というように時期ごとの作業にフォーカスしがちです。しかし、BaseMe流ではその時期にどんな目的を持ち、Will→Can→Actionのどの段階を進めるのか に重きを置きます。

だからこそ、就活が内定のためだけのものにとどまらず、納得感のある意思決定にたどり着けるのです。

大学1・2年生: Willのタネを探し、Can(経験)を広げる時期

この時期の目標

大学1・2年生は、まだ就活を意識する必要はありませんが、将来のWill形成の基盤となる経験を積む大切な時期です。様々なことにチャレンジし、自分の興味関心や価値観のタネを見つけることが目標です。

この時期に重要なのは、正解を探すのではなく、自分らしさを発見することです。失敗を恐れずに多くのことに挑戦し、自分が何に興味を持ち、何に喜びを感じるのかを探っていきましょう。

アクション

学業面では、幅広い分野の授業を履修し、特に興味を持った分野は深く学んでみましょう。授業やゼミの選択も、就職のためというより、自分の視野を広げたり将来の方向性のヒントを得たりできるテーマを選ぶと、学びがぐっと豊かになります。

課外活動では、サークル、アルバイト、ボランティア、学生団体などを通して、多様な人や環境に触れることが大切です。リーダーシップやチームワークを学ぶ過程そのものが、自分の強みや価値観に気づくきっかけになります。

自己投資として、資格や語学に挑戦したり、読書を習慣にしたりするのもおすすめです。資格を取ること自体がゴールではなく、その過程で新しい学び方を知ったり、思いがけない分野に関心を持てたりすることがあります。結果として就活やキャリアにも役立ちますが、それ以上に学び続ける力が一生の財産になります。

人とのつながりでは、先輩や社会人にできるだけ早いうちから会ってみましょう。就活のためのコネクション作りではなく、リアルな経験談を聞くことで、自分の未来を考える材料を増やしたり、早い段階でビジョンを描いたり、軌道修正するチャンスを得たりできます。そうした出会いは、将来の選択肢を広げる大切なきっかけになります。

大学3年生前半: Willを仮設定し、Canを深める「インターン期」

この時期の目標

大学3年生前半は、1・2年生で積んだ経験を基に、自分はこんな方向に進むのかもしれないという仮のイメージを立ててみる時期です。ここでいう仮説は、将来の可能性のひとつの選択肢の言語化のため、完璧な正解を見つける必要はなく、まずは自分なりに「今の自分はこう思う」と形にすることが大切です。

同時に、インターンや先輩との対話を通じて、その仮説を試してみましょう。やってみて「合っている」と感じれば一歩前進ですし、「何か違う」と思えば、その気づきが次の軌道修正につながります。一気に正解を探すよりも、検証と修正を重ねながら、自分らしい進路の輪郭をつかむことが目的です。

このプロセスは就活のためだけでなく、将来どんな働き方や生き方を選びたいかを考えるヒントにもなります。インターンは「合否を勝ち取る場」ではなく、「仮説を検証して新しい発見をする場」と捉えてください。

アクション

自己分析では、過去の経験を振り返り、「なぜその活動に取り組んだのか」「どんな時にやりがいを感じたか」「困難をどう乗り越えたか」を深く掘り下げます。自分の価値観や強みを整理し、仮説としてのWillをより具体的に描くことが重要です。

業界研究では、興味のある業界を3〜5に絞り、それぞれの特徴や価値観、働き方を調べます。業界地図や専門誌を使うのはもちろんですが、「この業界は自分のWillを実現する場になり得るのか?」という視点で理解を深めていきましょう。

インターンシップでは、1dayから長期まで幅広く挑戦し、実際の働き方や職場の空気感を体感します。ここで大切なのは合格することではなく、仮説を試してみることです。やってみて自分に合う部分や違和感を持った部分を正直に振り返ることが、次の学びにつながります。

スキル向上では、目指す方向性に必要そうな知識やスキルを、少しずつ補強していきます。たとえば、IT業界ならプログラミング、国際的に働きたいなら語学力、といった具合です。スキル獲得そのものがゴールではなく、挑戦する過程で新しい気づきを得ることも大きな価値になります。

大学3年生後半〜大学4年生: 自分の軸を試す本番期「納得内定」に向けて意思決定を固めるフェーズ

この時期の目標

いよいよ本選考がスタートするこの時期は、これまで積み重ねてきたWillとCanを武器に、自分に最適な企業を見つけ出すことが目標です。多くの企業と接触し、自分の仮説を検証しながら、最終的な意思決定を固めていきます。

内定をもらうことがゴールではなく、「自分が活躍できて、成長できる環境を見つけること」がゴールであることを忘れないでください。

アクション

企業選定では、これまでの分析結果を基に、エントリーする企業を戦略的に選択します。志望度の高い企業、練習用の企業、チャレンジ企業をバランス良く組み合わせます。

選考対策では、各企業の選考形式に合わせた対策をおこないます。エントリーシートは企業ごとにカスタマイズし、面接では具体的なエピソードを用いて自分の強みをアピールします。

意思決定では、内々定をもらった企業について、改めて詳細な分析をおこないます。社員との面談やオフィス見学なども活用し、入社後のイメージを具体化します。

最終判断では、短期的な条件だけでなく、長期的なキャリアビジョンとの整合性を重視します。「この会社で自分のWillを実現できるか」「必要なCanを身につけられる環境か」を冷静に判断します。

自分に合ったスケジュール管理をするには

就活は長期戦であり、効果的なスケジュール管理が成功の鍵を握ります。自分に合った就活スケジュールの管理方法を見つけ、継続的に実行することが重要です。

効果的な就活スケジュール管理のコツ

効果的な就活スケジュールを立てるためには、優先順位の明確化が最も重要です。すべてのタスクが同じ重要度ではありません。志望度の高い企業の選考対策、締切の近いエントリーシート、重要なインターンシップの準備などを優先的に配分します。

逆算思考の活用により、ゴールから逆算して必要なアクションとタイミングを設定します。「6月までに内定をもらう」という目標があるなら、「5月に最終面接」「4月に二次面接」「3月にエントリーシート提出」というように、具体的なマイルストーンを設定します。

バッファ時間の確保も欠かせません。選考の日程変更や追加の企業研究、予想以上に時間のかかる選考対策などに対応できるよう、スケジュールに余裕を持たせておきます。

定期的な見直しをおこない、計画通りに進んでいるか、優先順位に変化はないかを確認します。週次や月次でスケジュールを振り返り、必要に応じて調整をおこないます。

健康管理とのバランスも重要です。就活に集中するあまり、睡眠不足や栄養不足になってしまっては、肝心な場面でパフォーマンスを発揮できません。適度な休息と運動を取り入れ、コンディションを整えます。

BaseMe活用のメリット

「全部ひとりで進めるのは大変そう…」と感じたら、キャリア形成プラットフォーム BaseMe があなたの強力なサポーターになります。

BaseMe AIは、構造化された質問と客観的な視点で、あなたの強みや価値観を引き出します。

ひとりでは堂々巡りになりやすい自己分析も、AIとの対話を通じて本質的なレベルまで深掘り可能。これまで気づかなかった自分の特性や魅力を発見できます。

さらに、その分析結果をもとに、あなたらしさが伝わるESやガクチカ作成もサポートします。逆算思考の就活スケジュールを考え進めるにあたって、ぜひ活用してみてください。

まとめ|就活は「始める時期」より「進め方」が大事

就活スケジュールを考えるうえで、最も大切なのは「いつ始めるか」ではなく「どう進めるか」です。周囲のペースや動きに流されるのではなく、自分の価値観と将来の目標を軸に行動することで、納得感のあるキャリア選択につながります。

自分らしい就活スケジュールとは、単に時期に合わせて動くのではなく、理想の未来から逆算して設計された計画です。逆算思考で行動を決めることで、一貫性のある就活ストーリーを構築でき、企業にも説得力ある志望動機を示せます。その結果、入社後のミスマッチ防止にもつながります。

また、計画は一度立てたら終わりではありません。継続的な自己分析と軌道修正を重ね、新しい経験や出会いを通じて自分理解を深めていくことが重要です。就活は、自分と真剣に向き合える貴重な機会でもあります。

内定獲得をゴールとするのではなく、その先のキャリア形成を見据えた企業選びを意識しましょう。そうすることで、長期的に充実した社会人生活の基盤を築けます。

27・28卒の皆さんは、一般的な就活スケジュールを参考にしつつも、それに縛られすぎない柔軟性を持って進めてください。就活スケジュールは人それぞれであり、自分の状況や目標に合わせてカスタマイズすることこそが納得のいく就活への第一歩です!

\自分らしさを大事にキャリア形成をするなら!/

🌟らしさ全開で就活を進めたいキミへ おすすめの記事はこちら🌟