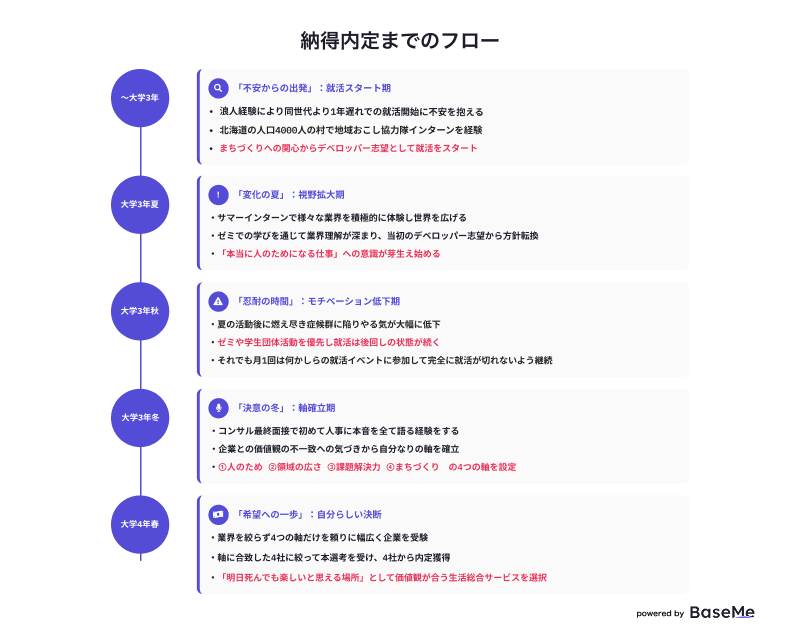

時系列まとめ

① 導入:野球とファイターズと、栗山監督の話から

「趣味はずっと野球が好きなので、見る方がメインなんですけど」──そう語るK.Fさんは、日本ハムファイターズの熱心なファンだ。北海道生まれの彼は、2歳で東京に引っ越した後も、両親の影響で北海道のチームを応援し続けてきた。

野球の話から、K.Fさんは元ファイターズ監督の栗山英樹さんについて語り始めた。

「栗山さんの本を読んで、どんな人の立場にも寄り添って考えられる人って、こんなにも強くて、かっこいいんだと心から思いました。」

この「人の立場に立って考えられる人」という理想像が、彼の就活の軸にも深く関わっていくことになる。

② 原点:幼少期〜高校時代、まちづくりへの小さな興味

ものごころつく前に東京へ出たK.Fさんだが、北海道への帰省は欠かさなかった。そこでの体験が彼の価値観に大きな影響を与えた。

「住んでいるのは人口1000万人の東京で、帰省先は200万人の札幌。さらに、母の実家は1000人ちょっとの小さな町。こうしていろんな規模の町を行き来する中で、それぞれの場所に自分と「合う部分と合わない部分」があることに気づきました。もしかしたら、東京ほど人口が多くない場所のほうが、自分には合っているのかもしれない。でも、他にも人口密度が高くない地域を好む人はいるはずなのに、社会全体の流れとしては、小さな町が少しずつ消えていってしまうんですよね。」

高校2年生の時、この「地方の人口減少問題」の悩みが行動に変わる転機を迎えた。地域活性に取り組む全国の学生をつなげる学生団体に参加したのだ。6年間続けているこの活動について、彼は率直に語る。

「聞こえのいいことを言うつもりはなくて、正直、半分以上は自分のためなんです。人口が多すぎず、落ち着いて過ごせるような場所がなくなってしまうと、ちょっと疲れたときに行ける場所がなくなっちゃうなと思って。だからこそ、そういう場所を少しでも残していきたいなという思いがあって。まちづくりに興味を持ったのも、たぶんその延長線上にあるんですよね。」

③ 就活のはじまり:浪人経験と就活への不安

浪人を経験したK.Fさんにとって、就活は不安を伴うものだった。

「僕は浪人して大学に入ったので、同い年の人たちはみんな、自分より一足先に就活を経験しているんです。周りの友達が就活に向き合っている姿を見ながら、『自分もいずれやるんだな』と思う一方で、不安な気持ちもずっとありました。当時は何から始めればいいのか、本当に分からなかったですね。」

本格的に就活を始める直前の大学2年の2月、K.Fさんは「地域おこし協力隊インターン」に参加した。

「人口4000人もいない北海道の小さな村だったんですけど、たまたま検索で見つかって、面白そうだなと思ったんです。大学生のうちにしかできないことかもしれないと思って、そのインターンを使って一度行ってみたいなと。それがきっかけで、『そろそろ就活も始めないとな』と考えるようになって、本格的に動き始めたのが大学3年直前の3月でした。」

④ サマー期:志望業界の緩やかな変化

就活を始めた当初、K.Fさんはデベロッパーに興味を持っていた。幼少期からの原体験や、都市政策を学ぶゼミの影響によるものだった。しかし、サマーインターンでの実際の業界体験と、ゼミでの学びが深まるにつれ、K.Fさんの考えは次第に変わっていった。

「結局、サマーインターンが終わった頃には、デベロッパー志望は完全に無くなりました。ゼミでの学びが進んでいくなかで、自分には合わないなと感じたんです。例えば、デベロッパーはビルを大きく、高く建てることでより多くの収益を得ようとします。一方で、これから人口は減少していく中で、ビルの建て替えや解体など、その後のことは、十分に議論されていないのが現状です。将来的には、そのコストを私たち世代が間接的に担っていく可能性もあると思うと、より長期的な視点でのまちづくりが求められていると感じます。」

「どうせ取り組むなら、本当に人の役に立つことを大切にしたいと思っていました。ゼミでの学びを通じて、事業の規模や収益性だけでなく、“誰のためのまちづくりか”という視点を持つことの重要性を強く感じるようになりました。そうした中で、自分にとっては、より生活者の視点に立ち、日々の暮らしに寄り添うような領域の方が、自分の価値観にフィットすると感じるようになったんです。」

⑤ 秋冬期:燃え尽き症候群と”耐える”就活

夏の充実したインターン期間の後、K.Fさんは「燃え尽き症候群」に陥る。

「夏が終わったあと、完全に燃え尽きちゃったんですよね。本当にやる気がなくなって、できれば就活なんてやりたくないって、毎日のように思ってました。ちょうど10月くらいだったんですけど、気持ちはずっと下火で、全然テンションも上がらなくて。その時期は、ゼミとか学生団体にけっこう力を入れていて、就活は正直、だいぶ後回しになってました。」

それでも彼は、完全に就活を止めることはしなかった。その代わりに、独自の方針を忘れない様にしていた。「月に1回くらいは、とりあえず何かしら就活関連のイベントに参加していました。面接でも、冬のインターンのワークショップでも、とにかく何でもいいから月に1つはやっておこうと。本当にギリギリでも、少しでも続けていれば、就活への気持ちが完全に途切れることはないと思っていました。あるとき突然テンションが上がるかもしれないし、他のことがうまくいかないことで、逆に就活に気持ちが向くこともある。だからこそ、『今はつらくても、とにかく続けることが大事だ』と思いながら、なんとか踏みとどまっていました。」

⑥ 就活の軸の確立:価値観を大切にする4本柱

K.Fさんの就活の軸が明確になったのは11月に受けたコンサルティング企業早期選考の最終面接での出来事がそのきっかけとなる。

「当時は『内定が欲しい』という気持ちが強くて、相手に良く思われそうなことばかりを話していた気がします。でも最終面接では、初めて自分の正直な気持ちをそのまま伝えました。すると社長から、『その会社が正しいと思ってることと、K.Fさんが正しいと思うことが一致しているか、よく見た方がいいね』と言われて。その言葉をきっかけに、初めて企業と自分の価値観が合っているかどうかを冷静に見つめ直すことができた気がします。」

この経験についてK.Fさんは大事な気づきが得られたとこう語る。

「自分が大切にしている価値観を無視したまま働いたら、きっと楽しめないだろうな──そう感じたんです。だからこそ、自分にとって何が大事なのかを明確にし、それを“軸”として持っておくことが必要だと強く思いました。そして、そのときに整理したのが、次の4つの考え方です。

① 本当に人のためになっているか

表面的なニーズではなく、誰かの本質的な課題に向き合っているか。関わるすべての人にとって、心から「価値がある」と思える仕事がしたいと考えるようになりました。

② 関われる領域の広さ

ファーストキャリアでは、とにかく多くのことを吸収したい。だからこそ、特定の分野に閉じず、幅広い業務やテーマに携われる環境を大切にしたいと思いました。

③ 課題解決力が身につくか

将来的に地域活性に関わりたいという思いがあり、そのためには、どんな場所でも応用できる“課題を捉え、解決していく力”を今のうちに身につけておきたいと考えました。

④ 将来的にまちづくりに関われるか

これは少し個人的な願望に近いのですが、いつか“まち”という人の営みが集まる場所に、自分の力を還元できたらという思いも、心のどこかにあります。

──こうした価値観を、自分なりの“判断軸”として整理してからは、就活の進め方にもブレがなくなった気がします。」

⑦ 本選考期(冬〜春):軸を頼りに、業界はあえて絞らず

冬から春にかけての本選考期も、K.Fさんは業界を絞らなかった。

「夏以降は、無理に志望先を絞り込まず、いろいろな選択肢を見たうえで考えようというスタンスで動いていました。業界も特に限定せず幅広く見ていましたが、自分なりに決めた“軸”だけは一貫して大切にしていました。結果、最終的に内定をいただいたのは4社。本選考に進んだのも、その4社だけだったと思います。」

みんなが狙いを定めて戦略的に動いている中、不安はなかったのだろうか。

「人によっては、早い段階で業界を絞って、『なぜこの業界なのか?』という質問に対して、しっかりと筋道立てて志望動機を話せる様にしたりすると思います。でも僕の場合は、“業界”よりもまず“自分の軸”が先にありました。その価値観に合うかどうかを基準に、さまざまな会社を見ていくスタイルを貫きました。

だから、志望理由を伝えるときも、『自分の軸とこの会社にはこういう接点がある』と説明できれば、それで十分だと思っていました。業界を絞らない分、見る企業の数は増えるけれど、決して論理性がないわけではない。むしろ、軸が明確であればあるほど、納得感のある説明ができると思います。」

⑧ ファイナルジャッジ:良い人生だったと思える会社へ

4社から内定をいただいたK.Fさん。どの会社を選ぶかの判断について、彼は印象的な言葉で表現した。

「内定をいただいた4社は、どこを選んでもきっと間違いではないと感じていました。どの会社にも魅力があり、それぞれに違った良さがあったからです。

そんな中で最終的に決め手になったのは、少し極端かもしれませんが、『明日死んでも楽しかったと思える場所に行こう』という感覚でした。実際、行こうと決めた会社には自分と似た価値観を持った人が多いと感じました。考え方や感覚が自然と通じるような人たちが多くて、『ここでなら、きっと毎日が楽しくなる』と素直に思えました。

それが、生活総合サービスさんでした。ここで働けば、きっと『いい人生だな』と胸を張って言える。そう思えたことが、最終的な決め手でした。」

⑨ 就活の捉え方とアドバイス:自分の素を大切にしてほしい

就活について、K.Fさんのメッセージは明確だ。

「就活だからといって、無理に“ちゃんとした自分”を作る必要はないと思います。素の自分が大切にしていることを軸にして動くほうが、きっといい選択につながります。そのほうが、入社後に『なんか違ったかも』と感じることも少なくなるし、企業にとっても、自分にとっても、納得感のあるマッチングになるはずです。

何より、これからの人生で多くの時間を仕事に費やすわけですから、取り繕うのではなく、本当に大事にしたい価値観を就活でも大切にして、『ここで働きたい』と心から思える場所に進む。それが、自分にとっての“正解”なんじゃないかと思います。」

「自分の人生を賭けられる場所を見つける」

K.Fさんの就活は、この言葉に集約される。価値観を軸に据え、自分らしく働ける場所を見つけた彼の体験は、多くの就活生の参考になるものだろう。