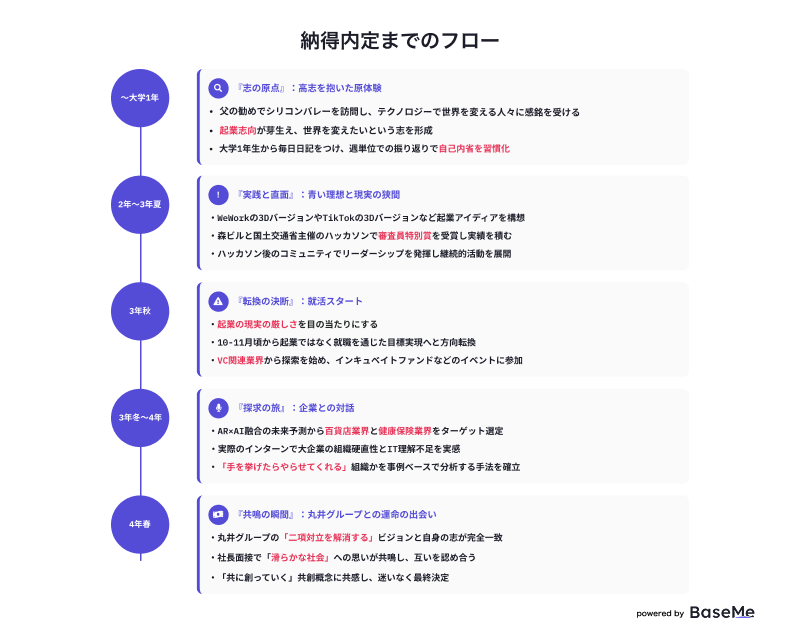

時系列まとめ

① イントラプレナーとは何かーー「会社の資産」を使って挑戦する

この記事を読むあなたも、一度は「社長」という存在に憧れを抱いたことがあるのではないだろうか。自身のアイデアで社会に貢献し、世の中に変革をもたらす。あるいは、成功を収め、その恩恵を享受する──そのような想像をされた方も、きっと少なくないはずだ。

けれど、実際に起業という選択をとる人はそう多くない。

なぜなら資金調達や仲間集め、販売網の構築、実績や信用の獲得――独立起業には高く分厚い壁が立ちはだかるからだ。こうした起業にあたっての困難な現実がある一方で、その壁も視点を変えれば、アイデアや理想を実現するための資産となり得る就活の選択があるかもしれない。

そんな「起業か就職か」という二項対立を解き、“会社を使って自分の思いを形にする” という新たな選択肢を提示しているのが「イントラプレナー(社内起業家)」だ。

イントラプレナーの特徴

- 会社のアセット(資金・人材・顧客・法務・ブランドなど)を活用して事業を立ち上げる

- 給与や福利厚生で生活を安定させつつ、起業家のように機敏に動ける

- 成功確率が高まり、学びの速度も速い。事業が失敗しても個人に致命傷とはなりにくい

- 一方で、独立起業のような大きなリターンは得にくい

このようにイントラプレナーは、“会社員”と“起業家”の間に立ち、両者のメリットを融合させた第三のキャリアを歩む存在である。

丸井グループをはじめとする先進的な企業では、「社内起業制度」や「手上げ文化」など、挑戦を後押しする土壌が整いつつある。

もはやキャリアは「起業」か「就職」かの二項対立ではない。第三の道──“会社というリソースを使って、自分の想いを形にする”という道が、確かに存在しているのだ。

そして本記事で紹介するK.Nさんもまた、そんな社内起業家という生き方に可能性を見出し、挑戦を始めた一人である。

② 起業家を目指したK.Nさん。原点はシリコンバレー──高校時代、価値観を崩された旅

K.Nさんが起業家を志すきっかけは、父の一言で訪れたシリコンバレーにあった。

テクノロジーで世界を変えようとする人々に出会い、「志を持って生きる」ということの手触りを掴んだのだという。

「起業家を目指すようになった一番のきっかけは、高校3年生のときにシリコンバレーへ行ったことですね。当時の部活動では関東大会まで進んだものの、それ以上には届かず、引退となりました。やることもなくソファでだらだらしていたところ、父に『そんなに暇なら、シリコンバレーに知り合いがいるから行ってこい』と言われて。それに対して『はい』と二つ返事で返したら、本当に行くことになったんです。」

父の一言によって実現したシリコンバレー訪問は、K.Nさんの価値観を大きく揺さぶる体験となった。

「現地では、テクノロジーによって世界を変えようとする志の高い人々に出会い、大きな感銘を受けました。フェイスブックやグーグルの本社を訪れ、実際に中で働く方々と話す中で、『志を持って生きる』ということの意味を肌で感じました。高校3年という多感な時期にこの出会いがあったことは、自分にとって非常に大きかったですね。」

このシリコンバレーでの経験をきっかけに、K.Nさんの中には「いつか自分も、テクノロジーの力で社会を変える側に立ちたい」という、起業家としての志が芽生え始めたのである。

③ 起業家を目指した大学1・2年──理想と現実のあいだで“燃え尽きた”時期

シリコンバレーでの強烈な体験のあと、K.Nさんはテクノロジーの力を駆使したイノベーションの実現に強い興味を抱き続けていた。その象徴的な取り組みが、大学3年の春に参加した、森ビルと国土交通省が共催する大規模なハッカソンである。

「社会人とチームを組んでプロダクトを開発し、審査員特別賞を受賞しました。メンバーも非常に面白い人たちばかりで、『解散するのはもったいないよね』という話になり、ハッカソンの延長線上でコミュニティの運営を始めることになったんです。」

そのほかにもK.Nさんは、アイディアソンや起業プログラム、長期インターンなど、実践の場に積極的に飛び込んでいた。休学してフルコミットで働いたこともあるという。

技術とアイデアを掛け合わせ、新たな価値の創出に挑む姿勢は、まさに起業家としての第一歩を踏み出している証だった。

「当時はもう、起業にしか興味がなかったですね。『サラリーマンなんてダサい』と本気で思っているような、青臭い人間でした(笑)」

だが、挑戦を続けるうちに、現実の厳しさにも直面することとなる。

「学生の立場で法人を相手にビジネスをするのは、本当に難しかったです。挑戦を重ねるなかで、社会を動かすことのハードルの高さを、日に日に実感していきました。」

とりわけ、ARや3Dといった分野に強い関心を持っていたK.Nさんは、自らプロダクト構想を温めていたが、最終的には実現には至らなかった。

「当時は、仮想空間上で人が集まれる3Dのオフィスとか、目の前で誰かが踊っているような体験ができる3D版TikTokみたいなものをつくれたらおもしろいと考えていました。3DカメラとかXR技術が普及すれば、そういったものが『未来のあたりまえ』になるんじゃないかって。」

「でも実際は、その領域ってまだユーザーがすごく限られていて。似たような構想を持っていたスタートアップも、全然うまくいっていなかったんですよね。実際にそういう会社に話を聞きに行ったこともありましたが、プラットフォーム運営の難しさを印象として感じました。」

④ 「ビジョンだけで回るほど社会は単純じゃない」──起業から就活への転換

理想と現実のギャップに直面したK.Nさんの価値観は、徐々に変化していった。

「周囲を見渡しても、学生起業で本当にうまくいっている人はごく一部。自分のやりたいことは、何も『起業』という形にこだわらずとも実現できるのではないか。むしろ、企業に所属していたほうが、資金や人材、ネットワークといった既存のアセットを活用しながら、より広いスケールで挑戦ができるのではないか。そんなふうに考えるようになったんです。」

「それと、『起業します』『社会を変えます』みたいな理想的なビジョンを掲げることの難しさも様々な活動を通して実感しました。理念だけで社会が動くほど、この世界は単純じゃない。すごく複雑だということが分かってきました。」

こうした考えの変化に加えて、自らが起業で挑戦しようとしていた領域の状況にも冷静に目を向けていた。

「自分が起業しようとしていた領域は、市場の立ち上がりに時間がかかると分かったんです。そこで、まずは企業で経験を積みながら挑戦する機会を伺おうと、3年の9月から10月にかけてで判断しました。」

組織の一員となることへのネガティブなイメージを脱却し、将来を見据えた戦略的な判断を下したのだった。

⑤ 「やりたいこと」ができる場所を探して──就活の軸の変化

起業を志していたK.Nさんにとって、就活は当初優先度の低いものだった。

「本格的に就活を始めたのは、3年生の10月から11月にかけてでした。正直、他の学生と比べてかなり遅かったと思います。もともと起業したかったので、1年生の頃からその計画ばかり考えていて、就活については全然準備していなかったんです。」

K.Nさんの就職活動は、業界や企業名ではなく「未来への仮説」から逆算されたものだった。その背景には、森ビルの新規研究開発部門 TokyoNodeLab と共同でXR技術(ARやVRなど)に関わるコミュニティ「TNXR」を運営してきた経験がある。そこで彼は、ARグラスの普及とAIの進化が高速で進展し、両者の融合が社会を刷新するという仮説を抱くようになったのだ。

「ARグラスとAIの進化は、今後確実に融合していくという仮説がありました(ARグラス=現実の視界にデジタル情報を重ねて表示できるメガネ型デバイス)。そうした未来では、人間の行動や発言がライフログ的に記録され、それをAIが分析するようになる。そのとき最も大きな恩恵を受けるのは、小売や健康保険などの物理的な店舗や身体を必要とする業界だと考えました。小売は顧客の購買データ、健康保険は人々の生活習慣や健康状態といった人生全体に関わるデータを扱っていて、ライフログをARグラスで膨大に収集し、AIで解析していくことで新たな価値を生み出せると考えていたんです。」

実際に参加したインターンを通じて、現場の実情にも触れる。

「保険業界は想像以上に動きにくそうでした。大企業は組織構造が確立されていて、自由な発想やスピード感が抑えられる傾向があると感じました。アイデアがあっても、それを実現するまでにはかなり時間がかかりそうだなと。」

その経験から、K.Nさんの就活の軸は「手を上げて提案したときに、できるかどうか」へとシフトしていく。

「一番重視したのは、組織の柔軟性でした。『じゃあ君がやってみなよ』って任せてくれる会社かどうか。『手上げ』が通る文化があるか、を見ていました。」

⑥ 丸井グループとの出会い──“二項対立の解消”と社内起業の可能性

就活を進める中で、K.Nさんが出会ったのが、丸井グループだった。決め手となったのは、「二項対立の解消」という思想の一致、そして「社内起業」という第三の選択の存在だった。

「僕の志は『二項対立の解消』なんです。対立や分断を越えて、多様な価値観が共存できる『なめらかな社会』を実現したいという思いがあります。」

そんな自身のビジョンと、丸井グループの掲げるビジョンが完全一致していると判明した瞬間が、強烈に印象に残っているという。

「丸井のホームページに『二項対立を解消する』って、まさにそのまま書いてあったんです。『え、同じじゃん』って(笑)」

ビジョンの完全一致を知ったK.Nさんは、その思想が丸井グループの現場でどこまで体現されているかを丁寧に確かめていった。

「丸井グループの共創経営レポートやIRを読む中で、本気でそのビジョンを実現しようとしているのかを調べました。インターンなどの経験から、企業の組織風土や文化、経営成績は社長がつくるものだと考えるようになったので、僭越ながら青井浩社長についても徹底的に調べました。すると、掲げているビジョンの実現を言葉だけでなく、実際の事業活動を通じて着実に進めていることに気づき、本当に感銘を受けました。」

「丸井グループには“手挙げの文化”といって、社員が自ら積極的に手を挙げて新しい仕事やプロジェクト、研修などに参加できる風土があります。僕自身、インターンなどを通じて、組織を動かそうとするほど組織文化が大事になると身をもって感じていたので、この文化が制度だけでなく本当に運用として根づいているのか、人事の方とのカジュアル面談などで何度も確かめました。その後、1次・2次・3次面接を経て最終は社長面接でしたが、そこで“なめらかな社会”への情熱を共有できた実感があり、この人とならお互いの理想とする社会を一緒に実現できるかもしれない、と強く思いました。」

さらにK.Nさんを後押ししたのは、起業でも就職でもない、“第3の選択肢”としてのイントラプレナー(社内起業家)というあり方だった。

もっとも、それはあらかじめ用意されたものではない。自らPath Findingを行い、困難を切り拓いていく挑戦そのものである。K.Nさんは、その困難を含めて挑みたいと考えたという。ちょうどその頃、丸井グループでもイントラプレナーを育成し増やす取り組みが進められており、彼の志向と重なり合っていった。

「丸井は、かつての硬直的な組織から、倒産の危機を経て柔軟な組織に変わった。その象徴が”手上げ文化”で、何かをしたいと思ったとき、手を挙げれば挑戦のチャンスが与えられる。”イントラプレナー”として、本気で『やりたい』と言えば、『じゃあやってみなよ』と言ってもらえる環境がある。会社に所属しながら自分のビジョンを実現できるチャンスがあると考えました。」

K.Nさんにとって、最後の決断は迷いのないものだった。

「他の会社も選考は通っていたけど、途中で“ここ違うな”って思う瞬間が増えてきて。就職活動や転職活動では、会社と自身とのお互いの価値観のすり合わせや”自分の得意やスキルが生きるかどうか”などのマッチングがすべてだと考えていたので、丸井に決めることは容易でした。会社を自分の志のために“使い倒す”。イントラプレナーとして挑戦できると確信しています!」

⑦ 就活のすすめ: 選考は、学生と企業の「共創」

K.Nさんにとって就活は、企業から内定を得ることが目的ではなく、「自分と企業との価値観のすり合わせることで、就職後に会社で価値を共創するプロセス」だった。

「どんなに優秀な人でも、社風が合わなかったり、既存の社員と価値観が噛み合わなかったりすることって、当然あると思うんです。それはもう、人と人との話なので仕方ないこと。だからこそ、就活は何社内定をもらえたかとか、就職偏差値の高い企業に行くとか、世間では優秀・人気とされる業界や企業に行くといった勝ち負けではなく、将来就職後に、”自分と企業との共創できる価値が最大化できるのか”を確かめる時間なんだと思っています。」

そしてK.Nさんは、「共創」という考え方を通じて、就活そのものの意味を捉え直していった。

「丸井が大切にしている概念に『共創』があります。“競争”ではなく、“共に創っていく”という考え方です。私自身もすごく共感している価値観で、就活もまさに、学生と企業が一緒に価値を創っていくプロセスだと思うんです。」

「実際に私は、丸井と2〜3回ほど面談を重ねて、自分のやりたいことと、丸井が目指す方向性のすり合わせを徹底的に行いました。その結果、“社内起業”という形で、自分のビジョンが実現できそうだと感じて入社を決めたんですが、これはまさに、面談や選考を通じて企業と一緒に価値をつくる“共創”のプロセスだったと思います。」

最後に、K.Nさんは就活生へ向けて、こんなメッセージを残してくれた。

「就活は“誰かに勝つ”ためのものではありません。企業と自分が一緒に価値を創っていくためのプロセスです。そう考えると、就活に対する捉え方も、少し柔らかくなるんじゃないかなと思います。」

⑧ まとめ:筆者が感じたこと

企業を「自分の実現したいことの手段」として捉えるというK.Nさんの発想は、筆者にとってとんでもなく素敵で、かっこいいと思えるものであった。それと同時に、「それはK.Nさんのユニークで素晴らしい経歴があるからこそできる発想であって、自分にはその考えを取り入れる器がないのではないか」とも考えてしまった。

ただ、そのことについて何日間か考えていると、自分の中で少しずつ考えが変化していった。筆者はお笑いとサッカーが好きで、サッカー選手やお笑い芸人、テレビプロデューサーなど、「かっこいい」「尊敬できる」と思っている人たちはみな、個人として組織に属しながら、自己実現をしているのだ。モハメド・サラーも、ニューヨーク屋敷さんも、佐久間宣行さんも。

読者の中にも、尊敬している、ロールモデルとしている人たちがいるだろう。その人たちは、組織に属しながらも、自らの意思で価値を生み出している人たちではないだろうか。

憧れの人のように、“かっこいい”自分に近づくための第一歩を、就活という場で踏み出してみてはいかがだろうか。