時系列まとめ

導入:地域で育まれた「人と空間」への感性

長野県の田舎で育ったH.Mさんは、地域清掃やボランティア活動で、大人たちが生き生きと話し合う姿を見ることが、彼女にとって心地よい時間だった。

「地域の大人とすごく関わることが多かったので、大人が生き生きしてたりとか、話し合ったりとかしている雰囲気を見るのが落ち着くんです。」

小学4年生から6年生まで歌舞伎クラブに所属し、地域の文化ホールで公演を重ねた経験も彼女の原点となっている。兄の影響で始めたとはいえ、「何か特別なことをしたい、チャレンジをし続けたい」という気持ちで取り組んだ歌舞伎は、地域とのつながりを深める貴重な体験となった。

後に彼女が「大人の学び」や教育の場に強く惹かれるようになる背景には、こうした幼少期の「人が集まり、学び合う空間」での豊かな体験があったのだ。

軸を貫いた就活のはじまり

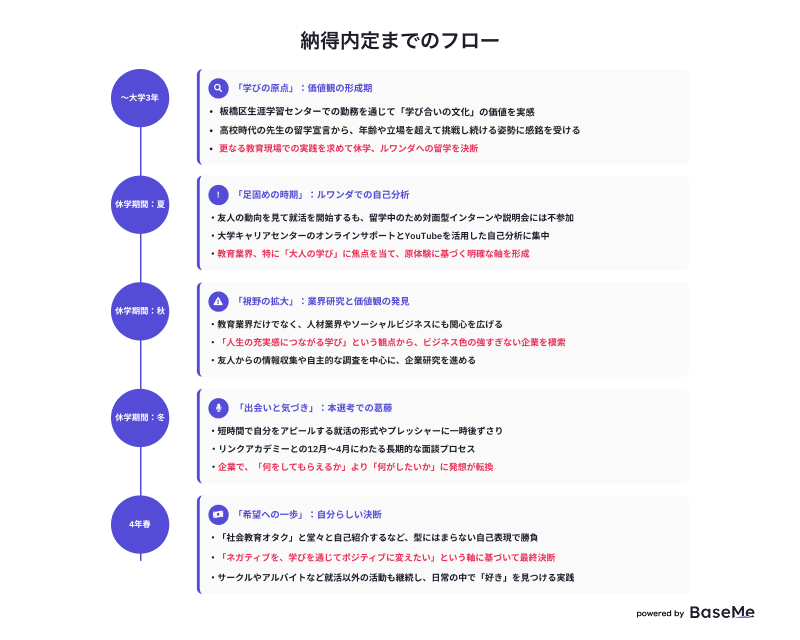

H.Mさんの就活は、一般的な学生とは大きく異なる道のりを辿った。大学3年生の後期から1年間休学し、前半の半年間は板橋区の生涯学習センターで働き、後半の半年間でルワンダへ留学。就活を本格的に始めたのは、休学中の夏、ルワンダ留学中のことだった。

「友人が就活を始める動きに入っていて、自分もやらなければいけないという、外部的な要因で始めました。ただ、ルワンダへの留学期間は、なかなか対面インターンのような就活系のイベントには参加できませんでした。留学先での活動に集中したいという気持ちもあって、就活についてはその後で考えればよいという判断でした。目の前のルワンダでの活動をやり切った後に、就活の道が開けてくるのかなと考えていました。」

ルワンダでの活動を最優先にしながらも、H.Mさんは自己理解を深めることに力を入れた。大学のキャリアセンターからオンラインでサポートを受け、YouTubeのキャリア系動画を参考にしながら、自己分析とエントリーシート作成に取り組んだ。

「これまで自分が取り組んできたことを、しっかりと言語化したいという思いが強くありました。人に話すことはできても、いざ言葉として書き残そうとすると、曖昧な部分を整理し、論理的に表現する必要があると感じていました。」

こうした自己分析の過程で、H.Mさんの心に強く残っていたのは高校時代の印象的な出来事だった。

「高校時代、ある日の学年集会で忘れられない出来事がありました。管理職で年齢もかなり上の先生が、突然『アメリカ留学に挑戦します』と宣言したんです。年齢や立場という枠を超えて、学び続け、新たな挑戦に踏み出す姿に心から感動しました。『一生学び続ける人って、本当にかっこいい』。自分も学び続ける存在になりたい、同時にそうした挑戦者たちを支える仕事に就きたい—こんな思いが芽生えるようになりました。」

この高校時代の印象的な体験こそが、H.Mさんの「大人の学びを支える」という一貫した軸の出発点となった。「就活は自分の経験の延長線上にあるもの」という考え方が、彼女の就活に対するユニークなアプローチを形作っていったのだ。

“学び”の本質を見つめ続けて

生涯学習センターとルワンダでの経験は、H.Mさんの「学び」に対する理解を大きく広げた。両方の経験を通して、彼女は座学だけでは得られない洞察を得ることができた。

「大学1、2年生の頃から大人の学びについて理論的に勉強していましたが、現場経験がなければ本質は理解できないと感じていました。この思いを形にするため、まず板橋区の生涯学習センターでの仕事に飛び込み、さらに視野を広げるために、海外の教育現場を見たいという思いからルワンダへの留学を決めたんです。」

国内での経験を通して、H.Mさんは「学び合い」の価値を実感した。様々なサークル活動に取り組む大人たちの姿に、彼女は自分の原点を見出していた。

「個人が学ぶことも重要ですが、人々が集まり互いに刺激し合いながら学ぶ姿の素晴らしさを生涯学習センターで実感しました。さまざまなサークル活動に熱心に取り組む大人たちが和気あいあいと交流する様子を見ていると、子どもの頃に長野で体験した地域の集まりを思い出して、不思議な安心感に包まれたんです。」

一方、ルワンダでの体験は、教育と社会構造の関係について考えるきっかけとなった。紛争後の社会が抱える教育的課題に直面し、H.Mさんは「学び」の持つ社会的意義をより深く理解するようになった。

「ルワンダは30年前の虐殺を経験した後、強力な警察の力で治安を維持している国です。この社会構造は教育現場にも色濃く反映され、先生の言葉には絶対的に従う上意下達式の学びが主流でした。治安の良さは素晴らしいものの、自由な意見表明が制限される環境に疑問を感じました。私が理想とする教育は、多様な意見を尊重し合いながら共に社会を創り上げていくものです。そんな中、現地のシングルマザーの方々と開催したワークショップで、彼女たちの学ぶ姿を通じ、教育が単なる知識獲得ではなく、人生を豊かに彩り、喜びをもたらす力を持つことを心から実感したんです。」

こうした経験を通じて、H.Mさんの「大人の学び」に対する理解は、複雑で多面的なものへと進化していった。社会情勢や文化など、様々な要因が学びに影響することを実感したのだ。

業界・企業選びの軸は「人と空間」

当初は教育業界のみに焦点を当てていたH.Mさんだったが、次第に視野を広げていった。しかし、その根底にあるのは「大人の学びに直接関わりたい」という一貫した軸だった。

「視野を広げる過程で、当初の教育業界一本から、人材業界やソーシャルビジネスへと関心が広がっていきました。大人の学びを支援するには、直接的な教育だけでなく、働き方や時間の使い方を変革するアプローチも有効だと気づいたんです。特にソーシャルビジネスには、社会課題と向き合う姿勢に共感し、その世界に飛び込みたいという思いが強くなりました。日頃から周囲の友人たちと学びについて話をしていたおかげで、『この会社、あなたの興味に合いそう』と貴重な企業情報を紹介してもらえることも多かったですね。」

企業研究を進める中で、H.Mさんは自分にとって本当に大切なことが何かを見極めていった。単に教育や学びに関わるだけでなく、人との直接的な関わりが彼女にとって不可欠な要素だと気づいたのだ。

「人材業界について詳しく調べるうちに、確かに大人の学びを間接的に支援する仕組みはあるものの、学ぶ人々と直接触れ合う機会が少ないことに気づきました。私にとっては、学ぶ人の表情の変化や成長の瞬間に立ち会えることが何よりも大切で、そうした直接的な関わりがない環境では自分の情熱を十分に発揮できないと感じたんです。」

さらに、彼女が求めていた学びは、単なるスキルアップのためではなく、人生の充実感につながるものだった。

「最近の大人の学びは、リスキリングなど仕事に直結するスキル獲得が主流ですよね。それも確かに重要なのですが、私が本当に価値を感じるのは、人生の豊かさや充実感をもたらす学び、そして人と人とのつながりを育む学びの場です。単なるビジネス目的を超えて、人間としての成長や喜びを共有できるようなコミュニティこそ、私が探していたものでした。」

出会った企業と、”ここでやりたい”と思えた理由

本選考に入ると、H.Mさんは一時的に就活に対してネガティブな感情を抱くようになった。しかし、「大人に学びの機会を与えたい」という軸を持ち続けることで、最終的に自分にとって本当に大切な企業と出会うことができた。

「本選考の時期になると、正直なところ『就活、嫌だな』という気持ちが強くなって、前向きに取り組めない日々が続きました。限られた時間の中で自分の価値をアピールしなければならないプレッシャーがのしかかり、『たった30分や1時間で、相手のことも本当に知ることができるのだろうか』という疑問も湧いてきて。そうした気持ちから、就活に対して一歩引いてしまう自分がいたんです。」

いくつかの企業を検討する中で、H.Mさんは最終的にリンクアカデミーに出会った。単なる条件面だけでなく、人間関係や企業文化、そして自分が実現したい夢とのマッチングを重視した選択だった。

「リンクアカデミーとの面談を重ねるなかで、社風というよりも「人」の温かさに心から惹かれていきました。『この方たちと一緒に働きたい』という思いが自然と強くなっていったんです。さらに特別だったのは、面談を通じて『この会社に入って何をしてもらえるか』ではなく、『自分がここで何をしたいか』という期待がたくさん生まれたことです。それが他の企業との決定的な違いだったと思います。」

リンクアカデミーとの選考プロセスは長期間に渡るものだったが、その過程でH.Mさんは企業の人間性と温かさを実感した。彼女の個人的な状況を尊重し、柔軟に対応してくれる姿勢に心を動かされたのだ。

「選考過程では本当に悩みました。リンクアカデミーさんとの面談は12月から始まって4月まで長期間にわたったんです。その間、私がフィリピンに行ってしまった時期もあったのですが、企業側が辛抱強く関わり続けてくださいました。『この会社は本当に目の前の人の将来を大切に考えてくれている』と感じる瞬間でした。リンクアカデミーさんは一人ひとりとの関わりを非常に大事にしていて、ビジネスとしての学びを提供しながらも、そこに確かな人間味があり、温かさを感じました。そのすべてが私の中で好印象でした。」

就活を通して見えた、自分らしさ

H.Mさんの就活の最大の特徴は、徹底した「自分らしさ」の追求だった。多くの就活生が企業の求める人材像に自分を合わせようとする中、彼女は自分の情熱と「好き」を全面に出すことで、本物のマッチングを実現した。

「面接では、堂々と『社会教育オタクです』と自己紹介していました。『この質問にはこう答えよう』という受け答えの準備はしすぎず、型にはめた就活テクニックより、素直に自分の情熱や「好き」という気持ちを企業にぶつける方を選びました。結果的に、飾らない自分のままで内定をいただけたという実感があります。」

この姿勢の背景には、自己分析とエントリーシート作成に丁寧に取り組んだ経験があった。書くことで自分を整理し、言語化することで自己理解を深めていったのだ。

「自己分析とエントリーシート作成に真剣に向き合ったのは、自分自身を言語化する過程を大切にしたかったからです。紙に書き出して整理していくうちに、『あ、自分はこういうことが好きなんだ』『こういう人間なんだ』と気づくことができました。この自己理解があったからこそ、周りの就活の波に流されずに自分の軸を保てたと思います。また、私は自然と過去の経験を振り返り、点と点をつなげて考えることが得意で、『この体験とあの体験がつながっていたんだ』という発見から、次に進むべき方向性が見えてくるんです。」

H.Mさんにとって就活とは、単なる内定獲得のプロセスではなく、自分自身の原動力と目的を見つめ直す機会でもあった。

「私の就活の軸は、『ネガティブの気持ちを学びを通じてポジティブに変えたい』という、ある意味漠然とした思いでした。多くの人が抱える諦めや閉塞感を、何かしらの方法で希望に変えていきたい—そして、その手段として「学び」という道筋が私の中で一番しっくりきたんです。スタートアップなどにも興味はあったけれど、それは働き方のスタイルとして魅力的に感じただけで、本質的なこだわりではありませんでした。私にとって就活とは、自分の過去の経験の自然な延長線上にあるもの。その延長線上で、自分がやりたいことや、社会に対して実現したいビジョンを叶えられる場所を探していたんです。」

明確な軸を持っていたからこそ、H.Mさんは就活の波に流されることなく、自分のペースで進むことができた。

最後に:就活生へのメッセージ

インタビューの最後、H.Mさんは後輩たちに向けて貴重なアドバイスを送った。

「就活に本気で取り組むのは素敵なことだと思いますが、それ以外にもう一つ何かを作っておいたほうがいいと思います。アルバイトが楽しいならアルバイトを続けるとか、サークルをやっているならサークルを続けるとか。就活以外に熱中できる何かがあることはすごく大事だと思います。」

その理由を、H.Mさんはこう説明する。「就活につながるようなことって、案外日常の中で見つかってくるんです。就活だけじゃない何か、自分の日常を大切にしていたら、『こういうことがしたい』とか『こういうことが好きだな』ということが見つかってくると思います。」

H.Mさんの言葉には、「好き」を大切にすることの重要性が込められている。「自分が何かを『好き』だと心から思えることは、それだけで大きな希望になるんです。もし大人の学びへの情熱に気づかなかったら、私も『就活、どうしよう…』と途方に暮れていたと思います。でも、自分の『好き』を明確に自覚できたことで、『将来こんなことができるかも』という可能性が見え始め、それが私の未来への希望となっていきました。」

H.Mさんの就活体験は、表面的なテクニックではなく、自分の内面と真摯に向き合うことの大切さを教えてくれる。そして何より、自分の「好き」が誰かの希望になる可能性を信じて、挑戦を続けることの美しさを示している。

「誰もが自分だけの『好き』を純粋な気持ちで持ち続けられて、そしてお互いのその情熱を尊重し合える社会になったらいいなと思います。」——H.Mさんの願いは、これからの社会に必要な学び合いの文化そのものを表している。ネガティブをポジティブに変える手段として「学び」を選んだH.Mさんの姿勢は、多くの就活生にとって励みとなるはずだ。