要点まとめ

「自分で勝手に限界を作らないことはすごく大切」——これは、東芝と三菱UFJ銀行IT部門の2社で最終選択を迫られている吉田さんの就職活動を象徴する言葉だ。多くの就活生が早期に業界や企業規模を絞り込む中、吉田さんは「自分がどういうところがいいのか、まだあまり分かっていなかった」状態から出発し、体験を通じて自分らしい選択軸を見つけていった。

ディズニーシー好きで関西在住、福祉学科という一般企業への就職が少ない環境にいた吉田さん。当初は「大手子会社に行ければいいかな」と控えめな目標を設定していたが、サマーインターンでの金融業界体験、秋冬の現場配属型インターンでのものづくりへの開眼、そして就活コミュニティでの成功体験を経て、「もしかしたらワンチャンいけるかも」という意識変化を遂げた。

「これは2泊3日だから頑張れるんだなと思って。これが何年も何十年もやってと言われたら、私は多分無理だな」——ベンチャー企業の泊まり込みインターンでの気づきから始まったワークライフバランスへの意識は、その後の企業選択の重要な軸となった。小学生時代の工場見学体験が現在の志望動機と結びつく瞬間、そして最終的に「誰かの間に関わる」仕事への確信に至るまでの思考プロセスは、現代の就活生にとって示唆に富む「体験から軸を見つける就活」の本質を示している。

はじめに

「子供の時はランドが好きだったんですけど、最近はシーの方がいいなっていうふうになっています」関西在住でありながら、実家が関東にあることを活かして頻繁にディズニーリゾートに足を運ぶ吉田さん。ディズニーランドからディズニーシーへと好みが変化したように、就職活動においても経験を通じて自分の価値観や志向が明確になっていく過程を歩むことになる。

多くの就活生が「何者かになりたい」と焦り、正解探しに振り回される中で、吉田さんは”自分で限界を作らない”という信念を手に入れた。その道のりは、決して一直線ではない。「とりあえずやってみる」「周囲に流される」「幅広く試す」——自分の気持ちや価値観に素直でいたからこそ、最後には納得できる選択にたどり着いた。

夢の国を愛する心と、現実に向き合う強さを併せ持つ吉田さんの就活体験記は、これからのキャリア選択に迷うすべての人に静かな勇気を届けてくれるはずだ。

就活スタート:偶然に背中を押されて

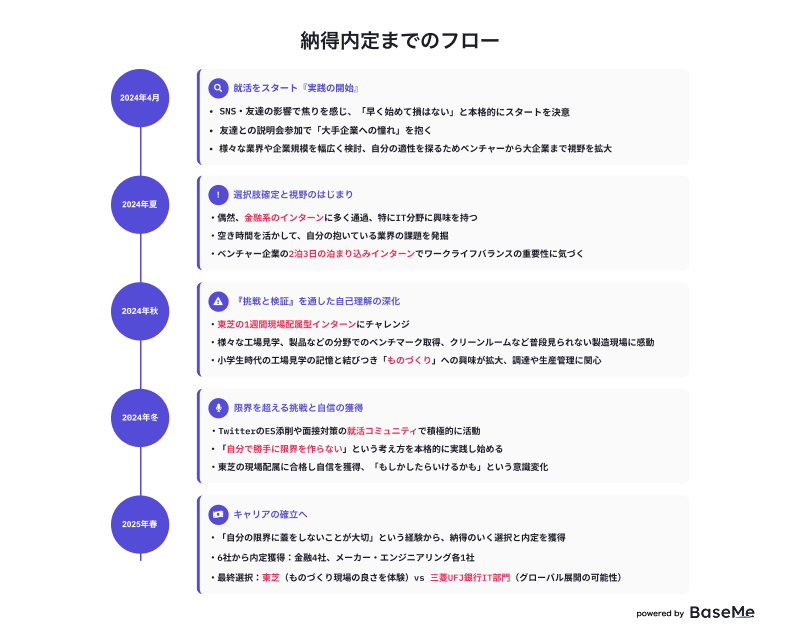

吉田さんが就職活動を本格的に意識し始めたのは、大学3年の4月。しかし、その動機は決して強い意志によるものではなかった。

「実は大学を1年休学していたので、本来なら25卒だったんですが、26卒になっていました。周りの友達がちょうど就活真っ最中の時期だったので、一緒にやってみようかなという感じで始めたんです」

休学を経験した吉田さんにとって、同級生たちの就活への取り組みは新鮮に映った。さらに、先輩たちから「早く始めて損することはない」という体験談を聞いていたことも背中を押した。

——その時点では、特定の業界や企業への明確な志望はあったのでしょうか?

「業界を絞らないで、幅広く見てみようと決めていました。企業の規模も、大企業とかベンチャーとかを絞らず、自分がどういうところがいいのか、まだあまり分かっていなかったので、ベンチャーも見たり、メガベンも見たり、エントリーシートを出せるところは出してみようという気持ちで臨んでいました」

この時期の吉田さんの就活は、多くの学生が経験する「とりあえず動いてみる」段階そのものだった。明確な目標はなくとも、行動することで何かが見えてくるのではないかという期待があった。そして、この「焦らない」姿勢こそが、後に彼女の強みとなっていく。

サマーインターン:動きながら見つける価値観

サマーインターンシップの時期を迎えると、吉田さんの価値観が具体的な形を取り始めた。参加したインターンは主に金融系が中心となったが、これは偶然の産物だった。

「なんか性格的になのかわからないですけど、サマーで受かったのが金融ばっかりで、めちゃくちゃ金融のサマーインターンに行くという、よくわからない流れになってしまったんです」

——実際に参加してみて、どのような発見がありましたか?

「営業はあまり向かないかなと思ったものの、金融のIT分野には、面白さを感じました。それまでIT関心を持ったものの、、、事業会社のIT部門にはあまり注目していませんでしたが、、そこに対する興味とか面白さというのは湧いてきました」

しかし、最も重要だったのは、あるベンチャー企業での2泊3日のインターンシップでの気づきだった。

「どこの地域に住んでる子もホテルで泊まり込みのインターンに参加して、朝ごはんも昼ご飯も夜ご飯も出すから、ずっとホテルから会社に籠もってみんなで仕事をするというインターンでした。その時に気づいたのは、これは2泊3日だから頑張れるんだなということでした。これが何年も何十年もやってと言われたら、私は多分無理だなと思って」

この体験が、吉田さんにとって働き方に対する価値観を決定づける瞬間となった。短期間なら集中できても、長期的に持続可能な働き方を求める自分の本音に気づいたのだ。「ここからワークライフバランスというのももうちょっと意識して、就職活動をしたいなと思うようになりました」

秋冬:現場体験がもたらした確信

秋冬の時期を迎えると、吉田さんの就活はより戦略的になった。夏の経験を踏まえ、新たな業界への挑戦を決意した。

「夏にあまりメーカーに行けなかったという部分があって、もともと小売りも、メーカーが商品を卸してくれて成り立つような業界だったので、もう少しその“元となる”メーカーを見たいなと思いました」

特に注目したのは、メーカーの現場配属型インターンシップだった。「部門ごとで採用してくれる会社にすごく興味を持っていて、メーカーの中でも、調達とか生産管理の仕事をやってみたいなと思っていました」

——現場配属への興味の背景には、どのような体験があったのでしょうか?

「インターン時代に商談をやらせていただいて、商品を実際に仕入れて販売して、そこから売上にどうつながるかということをずっとやっていたので、そういう経験から商談経験を生かしたいし、そこをうまくデザインするかということもやりたいなと思っていました」

実際に参加した東芝の1週間現場配属インターンは、吉田さんにとって大きな転機となった。

「いろんな工場を巡らせていただいて、普段なら見えないクリーンルームという、顔も洗って眼鏡も着けてという場所に行って、ハードディスクを作る部門なども見させていただきました。すごく楽しくて、ものづくりができることや、それを届けることの面白さをすごく感じました」

この体験は、吉田さんの幼少期の記憶と深く結びついた。「小学生の時に社会科見学で、神奈川なので日産の工場とか、箱根の寄せ木細工を見に行く授業が結構あって、そういうのから工場とか、ものづくりみたいなところに興味を個人的に持っていました」

さらに印象深かったのは、長期インターンで25社もの工場見学を行った経験から見えてきた課題意識だった。「日本の技術力の高さや面白さはあるけど、やっぱりどんどん海外に取られてしまっている部分や、後継者不足で結局はうまくいかなくなってしまっている部分を知って、じゃあ、その技術を生み出すもそうだけど、技術をうまく使えるようなところにつなげていくことや、そこをデザインするためにどうやって支えていけるかを学びたいなと思うようになりました」

就活の軸と価値観:「誰かの間に関わる」仕事への確信

様々な業界での体験を通じて、吉田さんは自分なりの就活軸を明確にしていった。

「大事にしていたのは、お客さんとの距離の近さや、長期的にその方に対して支援ができるかということ。もう1つは、自分の中で、やっぱり誰かの間に関わるみたいなところが好きでした」

——「誰かの間に関わる」というのは、具体的にはどのような意味でしょうか?

「自分が営業で何百万を達成してお金が上がっていくとか、そういう成果報酬にはあんまり関心がなくて、自分が成功するより、誰かが成功したいとか、誰かがそれによって変わることがすごく好きな性格だったので、自分がうまく間に入って仲介できるような人になりたいと思っていました」

この価値観は、吉田さんの過去の体験と深く結びついていた。塾講師のアルバイトでは、「生徒と距離が近いことによって、目の前でその子たちの喜びとか、嬉しさを見れることが楽しかった」という経験があった。「近い距離で見ることで、結構モチベーションややる気につながるなと感じました。顧客視点とかユーザー視点って、やっぱり近いほど仮説とか課題って感じるものがあると思っているので」

また、長期的な支援への志向についても明確な理由があった。「短期的だと一回は支援できるかもしれないけど、結局その人たちの人生とかを考えたら、あんまり意味がないものになってしまうかもしれないなと思ったので、できるだけ長期的に支援ができる会社がいいなと思っていました」

転換点:限界を決めていたのは、自分だった

吉田さんの就活体験で最も印象的なのは、自分自身が設けていた「限界」を乗り越えた瞬間だった。

就活初期の吉田さんは、自分の可能性を過小評価していた。「大学が福祉学科だと、周りは結構福祉系の仕事に就く子が多くて、あまり就活をやるという子もそもそもいませんでした。そういう中で自分がどこまで頑張れるかなと思ったのと、高校の友達が結構大手子会社が多かったので、これくらいなら頑張れば行けるのかなと感覚的に思って、まず子会社に行ければいいなと思って就活を考えていました」

——その意識が変わったきっかけは何だったのでしょうか?

「秋冬ぐらいからTwitterで就活コミュニティをやっている人がいて、そのコミュニティに入っていました。ES添削を毎週やったり、面接対策をやったりする中で、添削してもらってブラッシュアップしたものを出してみたら、ESが通ってみたりしたんです」

特に印象的だったのは、東芝の現場配属型インターンシップに合格したことだった。この成功体験により、吉田さんは自分で設けていた限界を取り払い、より積極的に挑戦する姿勢へと転換していく。面接においても、独自のアプローチを身につけていった。「すごい圧迫面接とかの時もやっぱりあって、そういう中でも、とにかく食らいつこうと思っていました。相手を怒らせないようにしつつ、「確かにそうですね」と受け止めながらも、「自分の考えはこうあります」とか、自分の考えはこうですとか、自分はこういう理由でこうしました、といったことを論理的にロジックを組み立てて伝えられるように意識していました。また、動揺している感じを見せないで、落ち着いて冷静に笑顔で応えるということは、とても意識していました」

最終選択:東芝 vs 三菱UFJ銀行IT部門

最終的に、吉田さんは東芝と三菱UFJ銀行のIT部門という2つの内定を手にした。しかし、この選択は単純ではなかった。

「会社の成長性でいうと、グローバルにできるのはUFJだし、お金的余裕も見ると、UFJの方がまだまだ余裕がある業界なので、成長性を見たときには可能性があると思います」

——それぞれの会社に対して、どのような期待と懸念を抱いていますか?

「金融って結構働き方的にそんなにホワイトではないということを伺っているので、そこがどうなのかという部分が若干あります。また、ITシステム部って結構優秀な子が多くて、基本的に理系や早慶・旧帝大の子がすごく多いので、そういうところに自分が入ったときに、また『自分は何者なんだろう』ってなっちゃわないかという不安があります」

対照的に、東芝については現場での体験に基づいた親近感があった。「東芝は冬の現場配属のインターンで1週間いたので、職場の良さやすごくアットホームな雰囲気なことはわかっています。調達で入る子が少ないので、そんなに何者なのかってならなさそうだなと感じている部分もあります」

この選択の背景にあるのは、吉田さんが学生時代から抱き続けている「何者かになりたい」という願望だった。「高校が2000人ぐらいの規模で大きすぎて、そこに行ってから、自分が何者なのか分からなくなっちゃって、いくら勉強頑張っても、スポーツ頑張っても、上には上がいるという状況が苦しくて」という体験が、現在の企業選択にも深く影響を与えているのだ。

これからの就活生へ:メッセージと再現性

吉田さんの就活経験は、これからの就活生にとって貴重な示唆を含んでいる。

——就活生へのアドバイスはありますか?

「1つは自分で勝手に限界を作らないことはすごく大切だと思います。私も勝手に自分で限界を作ってそのまま受けていたら、多分今もその2社で悩むこともなかったでしょうし、でもすごく今その内定をもらって悩んでいるのも、すごく納得のいく選択だったなと思っています」

「納得感と満足感は、その限界を作っていたら多分何か物足りなさとか悔しさがどこかであったかなと思うので、自分で限界を作らないでやるということはすごく大切だと思います。いろんな人を頼ってみたり、いろんな人に話を聞いてみたり、ちょっと不安だけどそのコミュニティに参加してみたりということは大切かなと思うので、できることは、まずは足で稼ぐということをしてやっていってくれたらなと思います」

さらに、実践的なアドバイスも提供した。「内定の数を取ればいいという話ではないんですけど、やっぱり本選考を実践に経験する中で面接を通して気づけることや、自分の課題感というのはあると思うんです。だからこそ、まずは自分の安心材料として、どこか内定を取っておくということだったり、まずは内定を取るということは大切にしながらやってくれたらいいかなと思います」

最後に

ディズニーランドからディズニーシーへと好みが変化したように、吉田さんの就活においても経験を通じて自分の価値観や志向が明確になっていく過程が描かれている。「動きながら気づく」「体験から学ぶ」「限界を設けない」という吉田さんのアプローチは、就活生だけでなく、人生の選択に迷うすべての人にとって参考になるものだろう。

幼少期の工場見学から現在のものづくりへの関心まで、一見バラバラに見える経験が最終的に一つの軸として結実していく様子は、キャリア形成の本質を示している。夢の国を愛する心と、現実に向き合う強さを併せ持つ吉田さんの物語は、まさに現代の就活生の等身大の姿を映し出している。

——「価値観で出会う」BaseMeの思想とともに。吉田さんの就活記録は、これからのキャリア選択に迷うすべての人に静かな勇気を届けてくれるはずです。