要約まとめ

はじめに

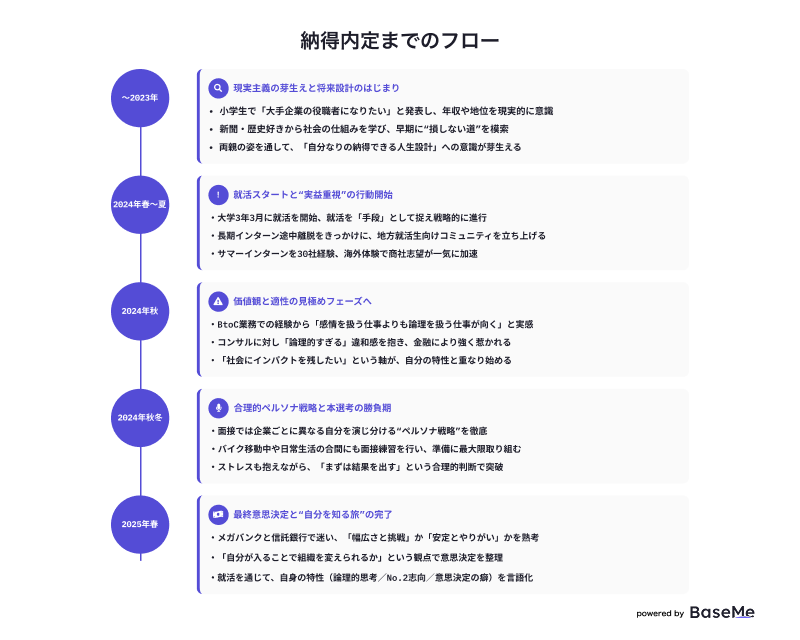

「ラーメンを汁から作るんです」——インターンの昼休憩、わずか1時間で鶏がらを煮込み、札幌ラーメンを手作りする九州大学のT.Sさん。この探究心の裏には、小学校の参観日で「大手企業の役職者になりたい」と発表し、幼い頃から将来を現実的に見据える一面をのぞかせていました。多くの就活生が業界や企業への憧れから就活を始める中、T.Sさんの出発点は徹底的に合理的でした。「自分がやりたいことをやるための手段」として就活を捉え、面接では企業に合わせて完全に異なるペルソナを演じ分けます。三井住友銀行では「特攻する兵士のマインド」、住友化学では「おとなしい生徒会長」として臨み、最終的に6社の内定を獲得されました。

しかし、その戦略的アプローチの根底にあるのは、「社会に大きなインパクトを残したい」という熱い思いです。地方学生向け就活コミュニティを立ち上げ、現在全国1000人規模まで成長させた実績も、この理念と実益を両立させた合理的判断の結果でした。

「人の気持ちがわからないから、BtoCは向いていない」——化粧品メーカーのマーケティングインターンで体調を崩すほどの限界を感じながらも、金融業界では「相手の状況を踏まえた提案」に魅力を見出されました。現在、メガバンクと信託銀行の選択で迷うT.Sさんの思考プロセスは、リスク志向と社会インパクトへの渇望が交錯する現代就活生の等身大の姿を映し出しています。

就活スタート:幼少期からの現実主義が導いた早期始動

T.Sさんの就職活動は、3年生の3月という一般的なタイミングでスタートされました。しかし、その動機は多くの学生とは一線を画していました。

「なんとなくやらないといけないと思って、友達と一緒に説明会に行き始めました。でも、小学校の頃から大手企業の役職者になって年収1000万を超えるというのが将来の夢としてあって、そのために大学に入ったので、就活も始めないといけないと思っていました」

——小学校でそのような将来設計を立てていたのは、どのような背景があったのでしょうか?

「現実主義者だったのかなと思います。新聞や歴史本を読むことが好きで、現実的に自分が理想的な暮らしをするためにはどうしたらいいのかを考えた時に、小学生のうちにその結論に至っていました」

両親は高卒ながらも努力を重ねてきた姿を見て育ち、「自分と同じ失敗をしないように」という意識が自然と刷り込まれていたそうです。参観日で「大手企業の役職者になりたい」と発表した時の周囲の反応も、今でも鮮明に覚えていらっしゃいます。

「みんながお花屋さんになりたいとか、サッカー選手になりたいと言っている中で、『お前何なの』みたいな感じで言われて。でも、それが自分の目指すべき道だと確信していました」

この幼少期からの明確な目標設定が、後の戦略的就活の原点となっているのです。

自分で決め、自分で動く。地方からの挑戦

T.Sさんの就活で特筆すべきは、地方学生としてのハンディキャップを逆に武器に変えた発想力です。最初の長期インターンを2週間で辞められた後、地方学生向けの就活コミュニティの九州拠点立ち上げに携わられました。

「友達がベンチャーがいいよみたいな洗脳を受けて、そっちに行くのを見てられなくて。だったら自分で解決できたらいいんじゃないか、ガクチカにもなるし、周りの人も救えるって思ったんです」

——単なる社会貢献ではなく、自分のメリットも計算に入れた判断だったのですね。

「そうですね。理念に共感したというのもありますが、ガクチカになるし、自分の就活にも活かせるという合理的な判断でした」

この取り組みは大きな成果を上げ、現在では全国で1000人規模のコミュニティに成長しています。T.Sさんご自身も、このコミュニティを通じて就活サービスを受けながら自分の就活を進めるという、まさに「一石二鳥」の戦略を実現されました。

就活初期は業界を絞らず、「とりあえず毎日エントリーシートを1個ずつ出していく」という物量作戦を展開。焦りと義務感に駆られながらも、まずは行動することを重視されていました。

試行錯誤のサマーインターン:見えてきた「合う・合わない」

夏のインターンシップでは、30社程度に参加し、幅広い業界を体験されたそうです。特に印象的だったのは、食品メーカーでの体験でした。

「食品メーカーって目がすごくキラキラしていて、食品の企画とかやるとすごく面白いなと思ったんです。でも実際そこに入れるのって100人中5人ぐらいで、実際はスーパーに対する営業をやる。そのギャップを実感しました」

——理想と現実のギャップを肌で感じた体験だったのですね。

「そうです。キラキラした部分だけを見て判断するのは危険だということを学びました」

一方で、大きな影響を与えたのがプラントエンジニアリング業界だったそうです。

「海外で大きいものを作れるから、総合商社っぽいなと思って。僕はずっと総合商社に行きたいと思っていたので」

9月にはカンボジア・タイでの海外インターンシップを自ら企画。総合商社の駐在員と会い、運転手付きの車で観光地を回る体験が、商社志望を一層強める結果となりました。

「総合商社の駐在員になったりとか、運転手についていろんな観光地に連れて行ってもらったりして、すごいなと思って、めっちゃ志望が上がりました」

この海外体験は、T.Sさんが立ち上げた就活コミュニティの活動の一環でもあり、ここでも理念と実益を両立させた戦略的な判断が光っています。

秋冬インターンで深まった軸:合理と情熱の間で揺れる選択

夏の経験を踏まえ、秋からは金融業界とコンサル業界を本格的に見始めました。この時期のT.Sさんには、明確な自己分析に基づく戦略がありました。

「人の気持ちがわからないから、BtoCは向いていないなと思って。金融とコンサルの方が、知的労働として向いているんじゃないかと考えました」

——「人の気持ちがわからない」という自己認識は、どのような体験から生まれたのでしょうか?

「化粧品メーカーのマーケティングインターンで、『その人がなんでそう思うのかを考える』という課題を一日中やらされて、もう限界が来て熱が出ちゃいました。本当に無理だなと思ったんです」

しかし、コンサル業界でも違和感を覚えたそうです。

「コンサルはロジック的に正しいからこうだよねって提案の仕方をしている気がして。僕がやりたいのは、相手の状況を踏まえた上で提案する金融の方でした」

金融業界では、企業の経営課題を解決するグループワークが面白く、「コンサルほど冷たくない」という印象を持たれました。「ある程度相手の状況を踏まえた上で提案している」金融業界の方が、T.Sさんの価値観に合致していたのです。

この時期に、T.Sさんの就活の軸が明確に確立されました。それは「社会に大きなインパクトを与え、経営に携わること」であり、その実現手段として金融業界が最適解として浮かび上がってきました。

合理的就活術:演じて掴んだ内定、その裏側

最終的に6社から内定を獲得されたT.Sさん。その背景には、多くの就活生が躊躇するであろう徹底的な「ペルソナ戦略」がありました。

「とある企業では兵士みたいな気持ちで受けに行って、またとある企業は学級委員のおとなしい生徒会長みたいな気持ちで話しました。全然違います」

そのための面接対策も徹底していました。九州大学の立地を活かし、バイクで移動中に面接練習を毎日実施されていました。

「バイクに乗っている最中に面接練習を毎日やっていました。頭の中に面接官を思い浮かべて、信号を待っているときなどにも練習していました」

「なんで総合商社じゃなくてうちなの?」という定番質問に対しても、受ける業界に合わせてストーリーを使い分けていたそうです。

——そこまで作り込むことに、抵抗感はありませんでしたか?

「作り込んで絶対に論理性として破綻しないように作っていました。結果が全てなので、そこに罪悪感はありません」

この戦略的アプローチは、2月の不安な時期を経て開花しました。「友達と牛丼を食べに行っても、お腹すいてるのに半分しか食べれないぐらいストレス」を感じながらも、最終的には「とりあえず内定を取ることが大事」という合理的判断を貫かれました。

迷いと決断:リスクを取らずにインパクトを残すには

現在、T.Sさんはメガバンクと信託銀行の選択で迷っていらっしゃいます。この選択には、彼の人生観が深く関わっています。

「メガバンクの方が幅広さだったり、うまくいった時のリターンが大きい反面、うまくいかなかった時に人生のリスクになる。信託銀行の方は仕事もやりがいを持ってやれそうだし、リスクなく生き続けられそうな反面、人生のワクワク感がない」

——このリスク志向は、どこから来ているのでしょうか?

「昔から多分そういうリスク志向というか、リスクを考慮した上で中の上とか中の下の生活を目指すというのが、僕の幼少期からの志向なので。幼少期から染み付いたものです」

しかし、同時に「人生のやりがい」も重視していらっしゃいます。T.Sさんのやりがいの源泉は「自分の軌跡を人生の中に残したい」という思いにあります。

「自分が改善することによって結果が大きく変わることにやりがいを感じます。銀行でも、自分が入ることによって会社の経営が大きくなるとか、方向性が大きく変わるとか。そういうところにやりがいを感じています」

就活生へのメッセージ:「自分を知り、自分で決めきること」

最後に、就活生へのアドバイスを伺いました。

「インターンの時期は企業を絞らないで、業界研究しなくていいから、ひたすら面接対策をやりこんでください。業界上位のインターンに全部行って、そこから自分で意思決定するのが一番いいんじゃないでしょうか」

——面接対策の具体的なポイントは?

「面接練習は夏インターン時期より前に一番頑張るべきです。自分はバイクで移動中に毎日やっていました。頭の中に面接官を思い浮かべて、一人で問答を繰り返す。お風呂でも、日常生活のあらゆる場面で練習していました」

T.Sさんにとって就活は、徹底的に自己分析を行う機会でもあったそうです。

「就活を通じて、自分がどういう人なのか、どういう意思決定の癖があるのかを理解できました。幼少期から染み付いたリスク志向、人の気持ちを読むのが苦手だけど論理的思考は得意、No.2のポジションで人をサポートするのが好き…そういう自分の特性を客観視できたのが一番の収穫です」

人生で一貫して「No.2」のポジションを取ってきたと振り返ります。

「僕が人生で一貫してやってきたのは、No.2みたいなことがすごかったな。スター性のある子に気に入られて、その子と2人仲良くいることが多い。その人たちから感謝されることが多いので、なんだかしら僕がその人に対して価値を提供しているんだと思います」

最後に

T.Sさんの物語は、現代の戦略的就活の極致を示しています。徹底的な合理主義と、社会にインパクトを残したいという熱い思いが共存する姿は、多くの就活生にとって新しい視点のヒントになるでしょう。

「自分で限界を作らない」「手段を選ばず目標を達成する」「でも、根底にある価値観は譲らない」——この三つの要素が組み合わさった時、就活は単なる企業選びを超えた、人生設計のプロセスとなります。

相手の期待に応じてペルソナを演じ分けるような就活は、時に“自分”を見失うリスクをはらみますが、T.Sさんはあくまで自分の思考と価値観を軸に、戦略的かつ一貫した行動を積み重ねていました。

小学生の頃から変わらない現実主義と、それでいて社会にインパクトを残したいという理想主義。一見矛盾する二つの要素を、合理的思考で統合していく過程こそが、T.Sさんの就活の真髄でした。

彼の経験は、これからの就活生にとって「自分らしい納得のいく選択」のヒントとなるはずです。そして何より、就活を通じて自己理解を深め、人生の軸を見つけていくプロセスの重要性を教えてくださいました。

T.Sさん、ありがとうございました。