はじめに

この章では、就活における自己分析シートの重要性や、自己分析をしない場合と活かした場合の違いについて説明します。自己分析シートと聞くと、「難しそう」「時間がかかりそう」と感じるかもしれませんが、シートを活用することで楽しく、簡単に進められます!まずは、なぜ自己分析シートが必要なのかを理解し、自分に合った方法を見つけましょう。

Aさんの場合:自己分析シートを使わなかった結果、どこでつまずくのか?

就活が本格化し始めた大学3年の秋、Aさんは「そろそろ就活を始めなきゃ」と周囲の空気に焦りを感じ、手当たり次第に有名企業や大手企業の説明会に参加し始めました。特に強い志望動機もなく、「とりあえずみんなが受ける企業だから」「安定してそうだから」という理由でエントリーシート(ES)を書き進めていきます。

最初のうちは書類選考を通過し、一次面接にも進むことができました。しかし、面接が進むにつれて、面接官からの「なぜこの会社を選んだの?」という質問に対して、Aさんは明確な理由を答えられずにいました。

Aさん:「えっと、やっぱり御社は有名ですし、安定していて・・・」

面接官:「でも、あなたがやりたいことって何ですか?」

Aさん:「・・・(そういえば、私って何がやりたいんだっけ?)」

自己分析をせずに就活を始めたAさんは、どの企業にも同じような志望動機を話してしまい、面接官の印象に残らないまま不合格通知が続きました。また、たとえ最終面接まで進んだとしても「ここで働きたい!」という確固たる理由が見つからず、内定をもらってもモヤモヤした気持ちが残っていました。

最終的に、Aさんは「とにかく内定をもらわなきゃ」という焦りから妥協して入社を決めましたが、入社後も「本当にここで良かったのかな…」という違和感を抱え続けることになります。

Bさんの場合:自己分析シートを活かして、納得内定を獲得した流れ

一方、Bさんは就活を始める前にしっかりと自己分析シートを活用しました。過去の経験を振り返る「自分史」や、やる気の源を可視化する「モチベーショングラフ」を使って、自分が大切にしたい価値観や、仕事を選ぶ際に軸としたいことを明確にしました。

例えば、Bさんは大学時代に学生団体でイベント運営をしていた経験から「人と人をつなぐ仕事がしたい」と気づき、企業選びの軸を「コミュニケーションを重視できる仕事」に設定しました。これにより、無数にある企業の中から「人材業界」「マーケティング」「営業職」に興味が絞られていきました。

また、面接では自己分析シートを活かし、次のように伝えることができました。

Bさん:「私は学生団体で人と人をつなげるイベント運営をしていた経験から、コミュニケーションの価値を強く感じました。そのため、貴社の〇〇事業に強く共感し、ここで働きたいと思っています。」

面接官:「なるほど。では、その経験からどんなスキルを身につけましたか?」

Bさん:「人の想いを引き出すヒアリング力や、関係性を深めるコミュニケーション力です。」

自己分析シートによって自分の強みと志望理由が一貫していたため、面接官にも「この人は本当にここで働きたいんだ」と伝わり、結果的に複数社から内定を獲得しました。そして最終的には、「ここなら自分らしく働ける」と感じた企業に納得して入社を決めました。

この違いから学べること

AさんとBさんの違いは明確です。

Aさんは自己分析をしなかったことで「なぜここで働きたいのか?」が答えられず、結果的に志望度が低い企業に妥協する形になってしまいました。一方、Bさんは自己分析シートでの整理を通じて「自分が大切にしたいこと」を明確にし、企業選びの軸を持って就活を進めたため、納得のいく内定を獲得することができました。

自己分析は「やらなくても何とかなる」と思われがちですが、実際には最終的な就職満足度に大きな差が生まれます。

あなたがAさんのように後悔しないようにするために、次章から自己分析の具体的なやり方を紹介していきます。

就活で「自己分析が必要」と言われる理由

就活を始める際、必ずと言っていいほど「自己分析が大事」と言われます。しかし、具体的に何をどうすれば良いのかわからず、自己分析を後回しにしてしまう人も少なくありません。

そこで役立つのが「自己分析シート」です。自己分析シートを活用すれば、自分の経験・強み・価値観を具体的に可視化でき、ES作成や面接対策に活かしやすくなります。

自己分析をすると得られる3つのメリット

この章では、自己分析をすることで得られるメリットを3つ紹介します。就活の成功につながるポイントなので、しっかり確認してください。

メリット① 自分に合う仕事・企業がわかる

自己分析シートを活用すると、自分の価値観や強みが明確になり、「どんな仕事に向いているか」がわかります。これにより、「なんとなく選んだ企業」にエントリーするのではなく、自分に合った企業を見極めることができるのです。

メリット② 面接で堂々と話せる

面接では、「あなたの強みは?」「なぜこの会社を志望するの?」と聞かれます。自己分析シートで考えをまとめていれば、これらの質問に自信を持って答えられ、面接官に良い印象を与えられます。

メリット③ 仕事選びで後悔しにくい

自己分析が不十分なまま就職すると、「思っていた仕事と違った…」と後悔するリスクが高くなります。事前に自分に合う仕事を理解していれば、ミスマッチを防ぐことができ、長く活躍できる職場を見つけやすくなります。

3分でできる自己分析シート診断

この章では、「どの自己分析シートを使えばいいかわからない」という悩みを解決するために、自己分析シート診断を紹介します。たった3分で、自分にぴったりの自己分析シートを見つけられるので、気軽に試してみましょう!

診断スタート 〜あなたに合う方法を見つけよう〜

Q1. 自分の過去の経験を振り返るのは好き?

- A:はい → 「自分史」がおすすめ!

- 幼少期から現在までの経験を振り返り、自分が大切にしている価値観や考え方を整理できます。

- B:いいえ → 次の質問へ

Q2. 仕事のやる気の源や、好きなことを明確にしたい?

- A:はい → 「モチベーショングラフ」がおすすめ!

- 過去の経験を「やる気の高低」でグラフ化することで、何に楽しさやモチベーションを感じるのかがわかります。

- B:いいえ → 次の質問へ

Q3. 自分の「できること」「やりたいこと」「求められること」を整理したい?

- A:はい → 「Will・Can・Must」がおすすめ!

- 自分の強みや興味、社会で求められることを整理することで、仕事選びの軸が明確になります。

- B:いいえ → 次の質問へ

Q4. 他人からの意見を参考に自己分析をしたい?

- A:はい → 「ジョハリの窓」がおすすめ!

- 自分では気づいていない強みや特性を、他人のフィードバックを通じて知ることができます。

- B:いいえ → マインドマップ

Q5. 直感的に考えを広げる方が得意?

- A:はい → 「マインドマップ」がおすすめ!

- 思いつくままにキーワードを広げながら整理することで、自分の考えを自由に可視化できます。

診断結果の活かし方

診断結果に従って、まずは1つ試してみましょう。実際にやってみることで、より深い気づきが得られます。「どれも気になる!」という場合は、複数個の自己分析シートを組み合わせて使うのもアリです!

納得のいく就活をするために、自分に合った自己分析を始めてみましょう!

おすすめ自己分析シート5選

この章では、実際に使える自己分析シートを5つ紹介します。それぞれの書き方や活用方法を具体的に解説するので、「どれを使えばいいかわからない」という方でもすぐに実践できます。就活の第一歩として、自分に合った方法を試してみましょう。

自分史

自分史は、幼少期から現在までの経験を振り返り、自分の価値観や強みを発見する方法です。人は無意識のうちに、ある一定の価値観に基づいて行動しています。たとえば、「困っている人を助けることに喜びを感じる」「人を楽しませることが好き」など、過去の体験を掘り下げることで自分の本質が見えてきます。

書き方の手順

- 幼少期(小・中学生の頃):印象に残っている出来事、好きだったことや熱中していたことを書き出す

- 高校時代:部活や勉強、友人関係などで特に頑張ったことや印象的な経験を整理する

- 大学時代:サークル活動、アルバイト、ゼミ、ボランティアなど、力を入れたことを振り返る

- 成功体験・失敗体験:これまでに成し遂げたこと、うまくいかなかったこと、そのときの感情を書き出す

- 学んだこと・価値観:成功・失敗から得た学びや、自分が大切にしたい価値観を言語化する

活用ポイント

自分の価値観や強みを言語化しやすくなるため、ESの自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)を書く際に役立ちます。また、面接でエピソードを具体的に話す際の根拠も明確になるので、説得力が生まれます。

こんな人におすすめ

- 過去の出来事から価値観や強みを見つけたい人

- 自分のエピソードを明確に言語化したい人

- エントリーシートや面接対策に困っている人

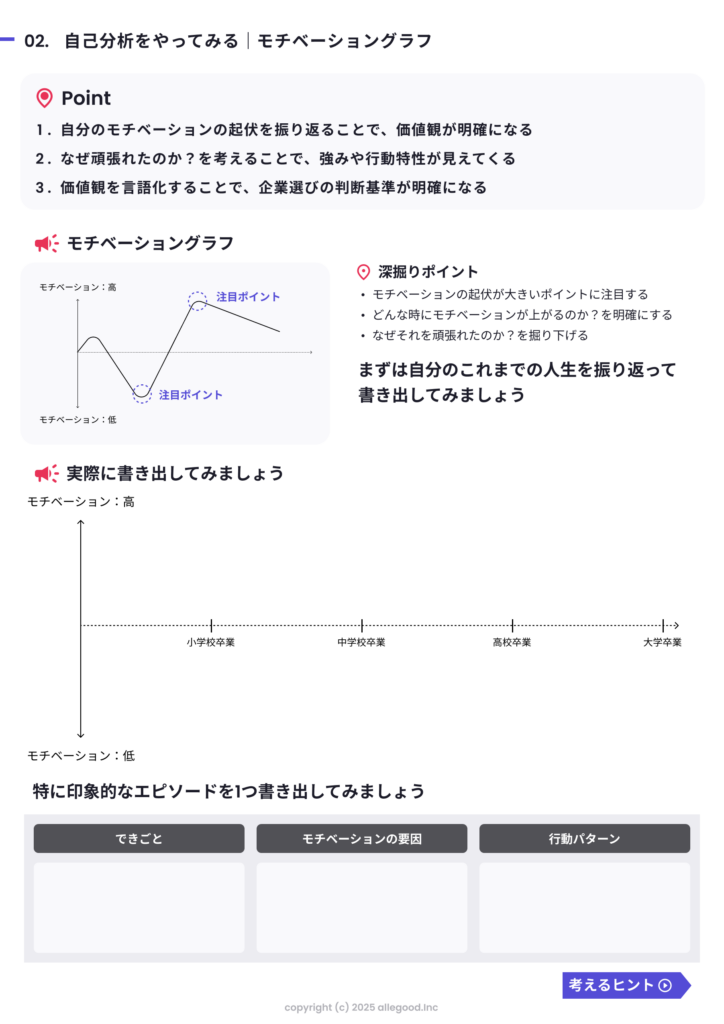

モチベーショングラフ

モチベーショングラフは、これまでの人生の中で「やる気が高まった瞬間」や「落ち込んだ瞬間」をグラフ化することで、自分のモチベーションの源泉を見つける方法です。何に夢中になったときにモチベーションが上がったか、どんな環境で落ち込んだかを可視化することで、自分が活躍できる環境が見えてきます。

書き方の手順

- 横軸に年齢、縦軸にモチベーションの高さを取る

- 過去の出来事を振り返り、それぞれの時期のモチベーションをグラフに記録する

- やる気が高まった出来事と、その理由を言語化する

- 落ち込んだ出来事と、その原因を分析する

活用ポイント

自分が「どんな環境だとやる気が上がるのか」「どんな仕事は苦手なのか」が明確になるので、企業選びの軸が決まります。また、面接で「やりがいを感じる瞬間」「向いている環境」を具体的に伝えられるようになります。

こんな人におすすめ

- やりたい仕事や業界がまだ決まっていない人

- 仕事選びの軸(やりがい・働き方)を明確にしたい人

- 自己分析を視覚化して整理したい人

Will・Can・Must

Will・Can・Mustは、自分のキャリアを考える際に重要な3つの要素を整理するフレームワークです。

- Will(やりたいこと):どんな仕事や業界に興味があるか?

- Can(できること):自分のスキルや経験、強みは何か?

- Must(求められること):社会や企業から求められているスキルや経験は?

書き方の手順

- Will:やりたい仕事、興味のある分野を書き出す

- Can:自分が持っているスキルや経験をリストアップする

- Must:企業が求めているスキルや社会ニーズを調べる

- 3つを照らし合わせ、「自分に合う仕事・企業」を絞り込む

活用ポイント

キャリアの方向性を明確にできるので、志望動機やキャリアプランを整理しやすくなります。また、企業研究と組み合わせることで、自分とのマッチ度を見極めやすくなります。

こんな人におすすめ

- キャリアプランを明確にしたい人

- 志望動機を具体的に言語化したい人

- 自己分析と企業研究を組み合わせたい人

ジョハリの窓

ジョハリの窓は、自分の認識と他人の認識を比較することで、隠れた強みを見つける手法です。最大の特徴は、他者の視点を取り入れて自己理解を深められることです。自己分析の多くは自分で考えることが中心になりますが、ジョハリの窓では他者からのフィードバックをもとに、自分では気づいていない強みや個性を発見できます。

ジョハリの窓は、自分の特徴や強みを以下の4つの領域に分類して考えます。

- 開放の窓(自分も他人も知っている自分):自分自身でも強みを自覚しており、他人からも評価されているため、最も説得力のあるエピソードになる

例)「人と話すのが得意」と自分でも思っていて、周囲からも「明るくてコミュニケーション能力が高い」と評価される

- 盲点の窓(他人は知っているが、自分は気づいていない自分):自分では当たり前だと思っていた行動が、他人から見れば魅力的な強みであることが多いため、面接やエントリーシートで非常に効果的な自己PRとなる

例)「周りを気遣う姿勢がすごいよね」と指摘されて、意外な自分の一面を知る

- 秘密の窓(自分は知っているが、他人は知らない自分):エントリーシートや面接でギャップを生む自己PRとして活用できる

例)裏でかなり努力しているが、それを決して表に出さない

- 未知の窓(自分も他人も知らない自分):今までの経験からは気づけなかった隠れた強みであり、この領域を広げるためには、新しいことに挑戦することが必要

例)新しい環境に飛び込んだときに、意外なリーダーシップが発揮される

書き方の手順

- 自分が思う「自分の強み」をリストアップする

- 友人や家族、先輩に「私の強みは?」と聞いてリストを作成する

- 自分と他人の意見を照らし合わせ、一致する強みを確認する

活用ポイント

自分では気づかなかった強みを発見できるほか、面接での「あなたの強みは?」に自信を持って答えられるようになります。他己分析を取り入れることで、より客観的な視点を得られるメリットもあります。

こんな人におすすめ

- 自己PRに自信がない人

- 他者から見た自分の強みを知りたい人

マインドマップ

マインドマップとは、自分の考えやアイデアを図式化し、思考を整理する手法です。中心にテーマを置き、そこから連想されるキーワードを枝分かれのように広げていくことで、頭の中の考えを可視化しながら自己理解を深めることができます。

自己分析でマインドマップを活用する最大のメリットは、自分の強みや価値観を深掘りできることです。自分の強みの理由やきっかけまで掘り下げられるため、自己分析の解像度が一気に上がります。頭の中だけで考えると、どうしても自分の強みを決めつけてしまいがちです。しかし、マインドマップを使うと、意外なところから自分らしさや隠れた強みが見つかります。

書き方の手順

- 主要テーマを枝分かれで書く

主要テーマの一例:強み・得意なこと、大切にしている価値観、好きなこと・興味関心、苦手なこと・避けたいこと、将来やってみたいこと、これまでの成功体験・失敗体験

- 各テーマからさらに深掘りする

例)強み → リーダーシップ → 人をまとめるのが得意

- 深掘りしたキーワードから「強み」や「価値観」を言語化する

例)「人をまとめるのが得意」「意見を聞くのが得意」 → 調整力・ファシリテーション能力

活用ポイント

直感的に自己分析ができるのではじめやすいです。言語化しづらい価値観や感情を視覚的に整理できるため、新たな視点で自己理解が深まります。マインドマップの中から、繰り返し出てきた強みや価値観を選び、それを根拠にしてESや自己PRを作成できます。特に、強みの裏付けとなるエピソードを見つけやすいため、面接での説得力がグッと増します。

マインドマップはあくまで自由に発想を広げるツールです。途中で「これって強みになるのかな?」と悩む必要はありません。就活が進むと価値観や強みが変わることもあるので、定期的にマインドマップを更新することが大切です。

こんな人におすすめ

- 自分の考えがまとまりにくい人

- 隠れた強みや価値観を見つけたい人

- 自己PRや志望動機が曖昧な人

やって終わりじゃない!自己分析を就活にどう活かす?

この章では、自己分析シートを活用して、ESや面接にどう落とし込むかを説明します。自己分析をして終わりではなく、それを言葉として企業に伝えることが就活成功のカギです。

特に「なぜこの業界/業種なのか?」「なぜこの会社なのか?」といった質問には、自己分析の結果をうまく紐づけて回答することが重要です。ここでは、その具体的な方法を解説します。また、BaseMe AIを活用すれば、自己分析シートの内容をもとに、ESの作成や面接対策をAIがサポートしてくれます。ぜひ活用してみてください!

自己分析シートをESに落とし込む方法

まず、自分の選択の理由を明確にするために、自己分析シートの結果と自身の経験を紐づけることが大切です。以下の3つの要素を意識するとスムーズにまとめられます。

- 過去の経験や価値観:自分の興味や行動のルーツを説明する

- 大学やこれまでの学び・活動:具体的な経験を示す

- 将来のキャリアビジョン:その業界・業種で何を成し遂げたいのかを明らかにする

例)「私は幼少期から〇〇に興味を持ち、大学では〇〇を学びました。特に△△の経験から、〇〇の分野で社会に貢献したいと考えています。その中でも、⬜︎⬜︎業界は△△の強みを活かせる環境であり、自分の目指すキャリアに最適だと考えました。」

このように、自己分析シートで得た内容を過去、現在、未来の3軸でまとめると、説得力のあるESが完成します。また、自己分析で得た価値観や強みを業界と結びつけることで、一貫性のある回答を作ることができます。

自己分析シートを面接で活用する方法

面接で頻出する質問のひとつが「あなたの強みは何か?」です。自己分析シートで明らかになった強みを活かし、エピソードを交えて話すことで、面接官に印象に残るアピールを与えることができます。

自己PRをする際は、以下の構成を意識しましょう。

- はじめに強みを一言で伝える

- 具体的なエピソードを交えて説明する

- その強みを仕事にどう活かすかを伝える

例)「私の強みは〇〇です。具体的には、△△の経験を通じて⬜︎⬜︎のスキルを磨きました。たとえば、大学のゼミで行った〇〇のプロジェクトでは、困難な状況に直面しながらも、⬜︎⬜︎の工夫を凝らし、最終的に△△の成果を上げることができました。この経験を活かし、貴社の〇〇の業務でも粘り強く取り組み、成果を出していきたいと考えています。」

面接では具体的なエピソードと仕事への結びつきが重要です。自己分析を通して、自分の強みを整理し、面接で堂々と話せるように準備しておきましょう。

自己分析シート × 企業研究 で納得内定へ

自己分析シートを作成しただけでは、企業選びの軸が曖昧になりがちです。しかし、企業研究と自己分析を掛け合わせることで、自分に合った企業をより明確に見つけることができます。

企業研究を通じて、企業のミッション・ビジョン、事業内容、社風・働き方などが浮き彫りになります。そして、自己分析では自分の価値観や強み・弱みが明らかになります。この2つを照らし合わせることで、「自分が本当に活躍できる企業」を選びやすくなるのです。

たとえば、自己分析の結果「裁量権が大きく、挑戦できる環境で働きたい」と気づいた場合は、スタートアップや成長フェーズの企業が候補になります。一方、「安定した環境で長く働きたい」と思うなら、福利厚生が充実している大手企業や、離職率が低い企業を選ぶと良いでしょう。

BaseMe AIを活用して就活を効率化

就職活動では、自己分析の結果をうまく言葉にできなかったり、面接で話すべきエピソードがまとまらなかったりと悩むことがよくあります。そんなときに心強い味方となるのが、BaseMe AIです。

BaseMe AIは、自己分析シートの内容をもとに、ESや志望動機、面接の回答を効果的に構築するサポートをしてくれます。たとえば、自己分析の結果から強みを活かせる志望動機を提案したり、将来のキャリアビジョンを具体的な文章にまとめたりすることが可能です。また、過去の経験を整理し、面接で話せるエピソードを自動で構築する機能も備えています。さらに、企業研究の視点も提案してくれるため、自分の価値観に合った企業の特徴を知ることができます。

BaseMe AIを活用することで、ゼロから文章を考える負担を大幅に軽減できるだけでなく、納得のいく表現が見つかるまで何度でも提案を受けることができます。言いたいことがうまくまとまらず悩んでいる方も、自己PRや志望動機をスムーズに作成できるようになるでしょう。

「自分にぴったりの企業を見つけたい」「内定獲得まで最短ルートで進みたい」と考えている方は、ぜひBaseMe AIを活用してみてください!(ここからBaseMe AIを試してみる)

自己分析シートを活用して納得のいく就活を

ここまで、自己分析シートの重要性や具体的な方法について紹介してきました。しかし、「自己分析が大切なのはわかったけど、正直、面倒くさい」「どこから手をつければいいの?」と思っている人もいるかもしれません。

そんなときは、難しく考えずに、まずは1つだけ試してみるのがおすすめです。完璧にやろうとするとハードルが高くなりますが、とりあえずやってみることで、自分に合う方法が見えてきます。

無料ダウンロード|モチベーショングラフシートで自己分析を深めよう

自己分析は、就活を成功させるための大切なステップです。自分自身の価値観や強みを明確にし、後悔のないキャリア選択を目指しましょう!

自己分析を進める中で、自分のやる気の源泉を明確にすることは、ESや面接で強い軸を持つために非常に重要です。特に、過去の経験から「どんな時にワクワクしたか」「どんな瞬間にやりがいを感じたか」を可視化することで、自分に合った仕事のイメージが具体的になります。

自己分析の最初の一歩として特におすすめなのが「モチベーショングラフ」です。これまでの人生の出来事をグラフ化し、やる気が高まった瞬間や達成感を感じた経験を振り返ることで、自分が自然と熱中できることや、仕事を選ぶ際の軸が明確になります。

BaseMeでは、すぐに取り組める「モチベーショングラフシート」を無料で配布しています。これを使えば、自分の価値観ややりがいを可視化しやすくなること間違いなし!以下の画像をダウンロードしてぜひ活用してみてください!

さらに今なら、自己分析を深めたい方に特別資料「就活の始め方Book」をプレゼント!この資料には、モチベーショングラフを仕事選びの軸に落とし込む方法や、ES・面接での活用方法が詰まっています。登録するだけで手に入るので、自己分析をさらに前進させたい方はぜひチェックしてみてください!